Accumu Vol.15

古都逍遥 白河校周辺2

米田 貞一郎

校友会の皆さん,ご機嫌如何ですか。

この「古都逍遥」も第6回となりました。

前回は,白河校周辺ということで,学校の裏門から東山山麓を南に足を運んだのでした。

この度は,表門を出て西南の黒谷の丘を目指して探訪することにいたしましょう。

東北院と軒端(のきば)の梅

東北院

校門前の白川通を向いに渡り,錦林車庫の裏の急坂を西に登り切ると静かな町並みに出ます。北側に相連なる四つの寺院の最西端が東北院というお寺です。

宗派は時宗。号は雲水山。本尊は最澄(767~822)の作と伝える弁財天像です。堂前には,枯木ながら梅の大木と一株の生木が植えられ,「軒端の梅」という立札が立っています。見るからにわびしい構えではありますが,門前の立札には次のように記されています。

「当寺は,王朝時代に現在の今出川から荒神口に至る西側付近にあった関白藤原道長の法成寺の東北の地に建てられていたが,一条天皇の中宮,上東門院藤原彰子の住いであった,その院内の小堂に,彰子に仕える和泉式部が住んでいた,それが軒端の梅である。

現在の東北院は元禄年間に,この地に再興されたものといわれ,本堂前の軒端の梅は謡曲『東北』に因んで植えられたものである。根の周囲二米,樹高七米,地上部一.七米で三支幹に分れ,心材は著しく腐敗しているが,一本だけは元気,白色単弁の花を咲かせ,見事な沢山の実を結ぶ。

京都謡曲史跡保存会」

とあって,由緒のあるお寺であることがわかります。

ここにいう謡曲「東北」には,東国の僧が京の東北院に詣で,今を盛りの梅の花を賞でていると,ひとりの女が現れ,この梅は和泉式部が植えて軒端の梅と名づけ,いつも眺めていたものであり,あの小堂は和泉式部の寝所を今に残したものだと語り,実は私こそこの梅の主よと告げて夕闇の花陰に消え失せます。そこで僧は法華経を読誦しながら夜を明かしていますと,こんどは和泉式部がありし日のあでやかな姿で現れ,かつて和歌を詠じたことや東北院が霊地であることなどを語り,舞を舞ったりした後,小堂に姿を消した途端に僧は夢から醒めるという妙なる話が仕組まれているのです。

真如堂(真正極楽寺)

真如堂

次には,踵を返して黒谷にあるお寺を訪ねることにいたしましょう。

そもそも「黒谷」とは,神楽岡丘陵東南部一帯の地名で,平安末期,比叡山西塔の黒谷黒龍寺で修行をしていた法然上人(1132~1212)がこの地に草庵を結んだので新黒谷と呼び,後に黒谷となったのだといいます(「京都大事典」より)。

真如堂は,この丘陵の最も高みにあり,樹木に囲まれた荘厳なお寺です。正式の寺名は鈴声山真正極楽寺,宗派は天台宗です。今から約千年前,正暦(しょうりゃく)3年(992)に,比叡山の戒算上人が夢告によって,山の常行堂にあった本尊阿弥陀如来像を一条天皇(66代・980~1011)の母,東三条院藤原詮子(せんし)の神楽岡東にあった離宮に遷座奉安したのが寺の創まりだといいます。その後幾度もの変遷を経て,江戸時代前期,元禄6年(1693)現在地に再建されたのが今日の本堂です。

ご本尊阿弥陀如来については,比叡山の高僧慈覚大師円仁(794~864)が唐から帰朝する時に,船上に現れた阿弥陀如来像を彫刻したものだと伝えられ,昔から三国(インド・中国・日本)無双と称され,日本三如来の一つに数えられています。

寺内には,この本堂のほか表門・三重塔・客殿・書院など江戸前期以後のものながら恰好の建物が整備され,庭園には桜・楓など季節を彩る樹木も茂り,参拝客の目をひくこと著しいことで有名です。

さらにまた,「お十夜」という法要のあることでも世間に知られています。真如堂縁起によりますと,永享(えいきょう)9年(1437),ご本尊の阿弥陀如来を大変信仰していた伊勢守平貞国(足利幕府政所執事職)が,世の無常を感じ出家を願い,真如堂に参籠(さんろう)しました。ところが三日待てとの夢告があり,三日三夜念仏を唱えて待っていたところ,貞国に家督相続の命が下ったのです。これは正しく阿弥陀如来のお蔭であると感謝した貞国は,さらに七日七夜の参籠,都合十日十夜不断の念仏を唱えたことになりました。この故事から,十夜念仏を唱えると極楽往生がかなうとされ,「お十夜」の法要が始まりました。正式には「十日十夜特別念仏会」といわれ,後々国内のあちこちのお寺でも「お十夜」が営まれることになりました。

稚児お練り

真如堂では,15日を結願日として本堂内陣が開扉され,鉦を叩いてお詣りする行事があり,特に11月15日には,稚児お練りなどが行われています。

斉藤利三(としみつ)と海北友松(かいほうゆうしょう)の墓

斉藤利三の墓

真如堂本堂の南側,茂った楓樹の陰を進みますと右手に広大な墓地が拡がっています。その入口に小さな墓標を見つけました。斉藤利三と海北友松の墓と記されています。

斉藤利三とは,かの明智光秀の妹の子。光秀の家老・股肱の臣として,本能寺の変に従った後,秀吉軍と戦って敗れ,捕らえられて光秀とともに粟田口の刑場で磔(はりつけ)となって晒されました。

海北友松は気鋭の画家。かねてから利三と顔見知りであったので,利三の晒された無惨な姿をみて,何とか供養したいと考え,具足をつけ,長槍で武装して刑場に赴き,番卒を追い散らして利三の遺体を奪い真如堂に埋葬しました。それから年を経て没しますが,利三の隣に埋葬するよう遺言したというのです。

道標の矢印に従って大きな墓地内に入りますと,ほぼ中央の道沿いに,苔生した二つの墓石が肩を並べるように立てられ,利三と友松の名が刻まれています。武士と画家,その立場は大変異なっても相通ずる人の情の深さを感じずにはいられません。

会津墓地

会津墓地

真如堂の大きな墓地を出て東側の小道を南行して黒谷さんへ向ってゆくと,左側に「会津墓地」「会津藩殉難者墓地」と刻まれた石柱を前にした一画があります。

文字通り,幕末の京都に徳川幕府が新しく制定した京都守護職に任ぜられた会津藩主松平容保(かたもり)(1835~93)の下で,都の治安に当りながら犠牲となった藩士たちと,鳥羽伏見の戦い(1868)で職に殉じた藩士たち,併せて250余柱の墓所です。樹木に囲まれ森閑とした墓域約990平米の中に入ると,勤王・佐幕と大荒れだった京都が偲ばれ,感慨無量といえましょう。

黒谷さん(金戒光明寺)

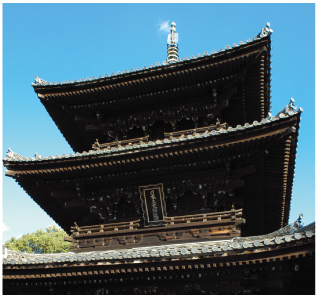

文殊塔

会津墓地をあとに南行しますと,こんどは黒谷さんの大きな墓地です。石碑の間の小路を進むうちに樹々の梢越しに立派な相輪が見えてきます。行き着く先は三重塔,「文殊塔」と呼ばれる重要文化財の建物です。

この文殊塔は,江戸時代初期,寛永11年(1634)徳川秀忠の菩提を弔うため建立されたもので,安置されている本尊の文殊菩薩は運慶(?~1223)の作と伝えられています。

堂前からは樹の間を通して南方に遠く東山の一峰,粟田山の中腹に都ホテルの美しい姿が望まれます。また南西には遥かに京都タワーがくっきりと屹立しているのがうかがえます。古くから,黒谷は南に京の入口となる粟田口を望んだ自然の要害で,堅固な石組みを構えて江戸幕府の隠し砦の役割を果たしたといわれますが,それもまた尤もだと思われます。

黒谷さんの山門

堂前から西に向って墓地の中の高い石段を下るといよいよ黒谷さんの伽藍です。

黒谷さんは正式の名を金戒光明寺。山号は紫雲山。浄土宗京都四ツ本山の一つです。平安時代末期のこと,比叡山を出た法然上人が承安5年(1175)43歳で師の叡空上人からこの地にあった白河禅房を譲られ,草庵を営んで浄土宗の弘通を図ったのが寺の始まりといわれます。法然上人の没後,仏殿・御影堂などが建立され,紫雲山光明寺と名付けられました。また,後光厳天皇(北朝4代・1338~1374)から「金戒」の二字を賜り金戒光明寺と改称されました。

堂舎のほとんどは,応仁の乱(1467~77)やそれ以後も度々焼失しましたがその都度再建されて今日に至りました。

まず20段程の石階を登ったところの山門は,二層,万延元年(1860)の完成。楼上正面には後小松天皇(100代・1377~1433)から賜ったという勅額「浄土真宗最初門」が掲げられています。

さらに,桜の大木を左右に見ながら石階を登ると,御影堂(大殿),阿弥陀堂,鐘楼が並んだ広い境内に出ます。

御影堂内陣の正面には,法然上人75歳の時の御影を写したという坐像が安置されています。その隣の千手観音は,1200余年の昔,奈良時代の有名な学者吉備真備が遣唐使として帰国の際,中国から持ち帰った香木栴檀(せんだん)を刻んだもので吉備観音と呼ばれています。高さ二.六米,胸前の両手を除き40本ある脇手はレンゲや髑髏(しゃれこうべ)などを持ち,人々のすべての願いに救済の手をさしのべている堂々たる姿です。

堂舎は火災による焼失後,昭和19年(1944)に再建されたもので,内部は明るく,音響にも細かい配慮がなされた昭和時代模範の建造物だといわれています。

阿弥陀堂は慶長10年(1605),豊臣秀頼によって再建され,当山諸堂宇中最も古いとされています。本尊は阿弥陀如来,恵信僧都(源信 942~1017)作といわれ,その腹中に彫刻用の器具を納めているところから「おとめの如来」「ノミおさめの如来」と称されています。

御影堂前の見事な枝ぶりの松の木は「鎧かけ松」と呼ばれていますが,その昔源平合戦一の谷の戦いで平敦盛と一騎打ちをした熊谷直実が戦後無常を感じ,法然上人に帰依して出家。蓮生(れんじょう)と名乗ってこの山内に草庵を備え,晩年を過ごした時,鎧をかけた松だと伝えています。

御影堂西隣の墓地にある三米近い巨大な宝篋印(ほうきょういん)塔は,関ヶ原の戦いの後の論功行賞で徳川家康に取り立てられ,筑後柳河の城主となった田中吉政(1548~1609)の墓所です。吉政は家康の命を受け,関ヶ原の戦場から姿を消した西軍の首謀者石田三成(1560~1600)を執拗に追い続け,遂に琵琶湖の東北,木之本で三成を逮捕,大津に滞在していた家康の陣所に護送しました。三成逮捕を喜んだ家康は,時に三河岡崎10万石だった吉政を32万5千石に加増して柳河に移封したというのです。

文久2年(1862),京都市中の治安を守ろうとして徳川幕府が,京都所司代・東西町奉行の上に設置した京都守護職の重責に会津藩主松平容保が就いたことは先にもいいました。この時,守護職の屋敷は急ごしらえもままならず,遂に金戒光明寺堂舎のほぼ全体を召し上げて本陣とし,千名にも上る軍隊の駐屯を図ったのです。かの「新選組」が「京都守護職預かり」という肩書を手にし,市中見廻組の任務を与えられ,喜び勇んで挨拶の武術上覧試合を披露したのもこの地です。

寺宝も多数ある中,法然上人が入滅される2日前,建暦(けんりゃく)2年(1212)正月23日に筆をとって弟子の源智上人に与えられた真筆御遺訓は「一枚起請文(いちまいきしょうもん)」といい,法然上人の浄土念仏の要旨が凝縮されているとして古来珍重されています。

寺内には由緒のある塔頭(たっちゅう)も数ある一方,桜・楓・松・銀杏など植樹も多く,季節に応じて参詣客の跡が絶えぬというのもまた宜なるかなといえましょう。

では,この度の古都逍遥,この辺りでお別れといたします。

御機嫌よう。