Accumu Vol.6

宇宙の果てに挑む ―新技術が拓く宇宙のフロンティア

東京大学大学院理学系研究科教授 岡村 定矩

遠方の銀河を観測して宇宙の構造や運命を調べる観測的宇宙論は,近年目ざましく発展している。

しかし人類の見た宇宙はまだまだ狭い。

観測的宇宙論の問題点とその解決の展望を解説する。

宇宙はどんなに大きいか

先ごろ行われた毛利さんの「宇宙からの授業」を見て,宇宙は手を延ばせば届くほど身近になったと感ずる向きも多いかもしれない。しかし,スペースシャトルの飛ぶ宇宙はいわば宇宙の入り口であり,天文学者が対象とする宇宙は想像を絶するほど広大である。

宇宙の大きさが直感的にわかりにくい大きな理由の一つはスケールモデルが作りにくいことである。太陽系,銀河系,銀河,そして宇宙の大きさをまず調べてみよう。宇宙を測る単位として最も広く使われているのは一光年である。一光年は秒速30万kmの光が一年間に進む距離で,約10兆(1013)kmである。太陽に最も近い恒星であるケンタウルス座α星は4.3光年の距離にある。

さて地球と太陽の間の平均距離は1億5000万(15×108)kmである。ここで太陽を直径4cmのピンポン玉で表す縮尺を取ることにすると,地球はピンポン球から4mの所を回転する直径0.4mmの球になる。この縮尺ではケンタウルス座α星は,何と1200kmの所にあることになる。実は星と星の間は隙間だらけだということが分かる。次に銀河系のスケールモデルを作ってその中に太陽系をいれてみよう。銀河系の直径は10万光年で,厚さは約1万光年であることが知られている。太陽は中心から約3万光年離れている。上の太陽系のモデルの縮尺を400分の1に縮めて地球―太陽間を1cmとしても,銀河系の大きさは何と6万kmにしなければならない。地球上で作ることはとても不可能なモデルとなる。手に持てるくらいの60cmに銀河系を縮めたとする。そうすると太陽―地球間は1億分の1cmとなり電子顕微鏡でなければ見えない。太陽とケンタウルス座α星の距離ですら0.03mmにすぎず目には見えないのである。隙間だらけに見えた星と星の間がこのように縮まり,このスケールで見ると銀河系は美しい腕を持つ渦巻銀河に見えるはずである。。

銀河系に最も近い銀河である大マゼラン雲は,銀河系から90cmの所にあり,銀河系と触れ合わんばかりである。有名なアンドロメダ銀河は14mの位置にあることになる。今日お話しする宇宙はこの縮尺では40―50kmまで広がっており,何千個もの銀河を含んでいる。巨大な銀河でさえ一点として表さなければならない。そんな広大な空間なのである。

膨張する宇宙

我々が住む宇宙は,今から100-200億年前に超高温,高密度の火の玉(ビッグバン)として誕生し,以来膨張を続けて今日に至っている。膨張につれて温度が下がり,エネルギーから物質が創生され,物質はあるときに自己の重力によって膨張を振り切って収縮しはじめ,星や銀河などの天体を作った。ここで「100-200億年前」というあいまいな表現をしたのは,宇宙の年令はこの精度でしかわかっていないためである。さらに,これから永遠に膨張を続けるのか,それともいつか膨張が収縮に転じるかという宇宙の運命についてはまだ何もわかっていないと言ってよい。

膨張宇宙を記述する標準的な理論は,一般相対論に基づくフリードマンモデルである。これによると,宇宙の年令と運命は,二つの量を観測から決定できればわかることになっている。一つは宇宙の現在の膨張率(ハッブル定数と呼ばれH0で表す)であり,もう一つは宇宙の平均密度である。宇宙にある物質は万有引力により宇宙の膨張を減速させる。減速の度合いは物質の量,すなわち平均密度による。膨張とちょうど釣り合うような減速を起こす密度を臨界密度と言う。平均密度は臨界密度を単位として密度パラメータΩ0で表される。現実の宇宙の密度が臨界密度に等しい(Ω0=1)ならば,宇宙は収縮に転じることなく膨張を続けるが,膨張は次第に減速されて無限の未来に宇宙は静止することになる。宇宙の密度が臨界密度より低ければ(Ω0<1)宇宙は永遠に膨張を続けるし,逆の場合(Ω0>1)には膨張はいつか止まり,宇宙は再び超高温の火の玉へと収縮をはじめる。宇宙に物質が全く存在せず(Ω0=1),膨張率が過去から現在まで一定とすると,膨張率の逆数(1/H0)がビッグバンからの経過時間,すなわち宇宙年令を与える。実際には膨張率は減速されているので,Ω0の値次第で宇宙年令はこれより短くなる。

観測からΩ0を決めるさまざまな試みが行われてきたが,いまだにΩ0の値ははっきりしない。現時点では,Ω0は「0と1の間」ということくらいしかわかっていない。しかし,宇宙年令に関してはH0の影響の方が大きく,Ω0の影響は二次的である。仮にΩ0が1であったとしても,宇宙年令は,Ω0が0の場合の2/3になるだけである。最近H0の決定に大きな進展があり,重要な問題が浮かび上がってきた。

ハッブル定数の決定

宇宙の膨張によって遠方の銀河は我々から遠ざかっている。「遠ざかる速度(後退速度)が銀河の距離に比例する」というのが1929年に発表された有名なハッブルの法則である。ハッブル定数は実はこのハッブルの法則の比例定数であり,その値は後退速度を銀河の距離で割れば求まる。

後退速度はドップラー効果から求められる。ドップラー効果は観測者に対して運動する物体から発した音が,異なった波長(周波数)で観測される効果である。目の前を通り過ぎる救急車のサイレンが近づくときは高く,遠ざかるときは低く聞こえる例の現象である。速度が速いほど周波数は大きく変化する。電磁波である光でも同様の現象が起こる。遠ざかりつつある銀河の光は波長が長い(赤い)方へ延びて観測される。波長の延びる割合を赤方偏移と呼ぶ。銀河の光をスペクトルに分ける分光観測を行うと赤方偏移を測定でき,後退速度を求めることができる。

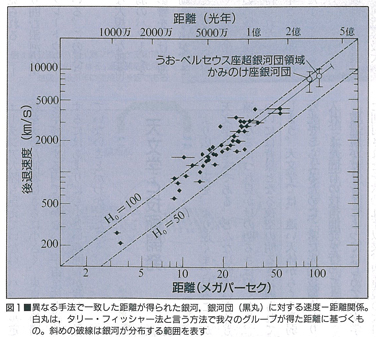

問題は銀河の距離である。銀河の距離決定は天文学の最も難しい問題の一つで,80年代までは同じ銀河の距離が研究者によって二倍以上違うことは珍しくなかった。このことが,H0つまり宇宙年令の不定性の原因であった。天文学で古くから使われていた写真乾板よりも遥かに高感度のCCD(電荷結合素子)が天文学に利用されるようになり,80年代の終わりになってCCDのデータから銀河の距離を求める新しい手法が開拓された。このような背景のもと,この2-3年の間に,距離決定のデータが飛躍的に増え,異なる手法の間の整合性の検討が進んだ。この結果,銀河系から1億5000万光年以内の銀河や銀河団については,研究者間でほぼ一致した距離が得られるようになった。そこから得られたハッブル定数は,1メガパーセクあたり83プラスマイナス14km/sである(図1)。この値に対応する宇宙年令は,Ω0の不定性を考慮しても70-140億年となる。

宇宙年令の矛盾と大規模構造:より遠くより広く

1億5000万年以内の空間の膨張率から求められた上記の宇宙年令が大きな波紋を投げかけている。銀河系のまわりにある球状星団は,銀河系と同時にできた古い星の集団である。球状星団の年令を星の進化理論と観測を比較して求めると140億年となる。星の進化理論の不定性などを充分考慮したとしても,110-180億年となる。上記の70-140億年という範囲と重なりはあるが,誤差範囲の端同士がわずかに重なっているだけで,問題なしという訳にはゆかない。これでは,「子供(球状星団)が親(宇宙)より年とっている」ことになってしまう。何かがおかしいのである。

矛盾の原因として距離決定の前提となっている「銀河の性質は宇宙のどこでも同じである」という仮定が成り立たない,星の進化理論に未知の大きな誤りがある,などの可能性が考えられているが,いずれも天文学者の根幹に関わる問題であり簡単に決着はつかない。さらに,一般相対論を修正して,アインシュタインがその導入を後悔したと言われる宇宙項を復活させるという方向も議論されている。そうなると物理学の基本概念の変更にもつながる。

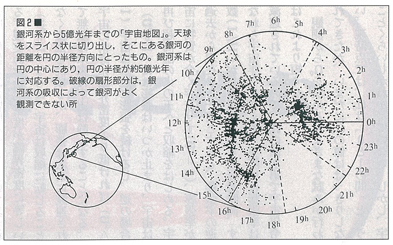

原因の解明に関連して,もうひとつの重要な点を指摘しておく必要がある。1980年代に,宇宙における銀河分布に予想以上の大きな非一様性があることが明らかになった。図2に,銀河系から約5億光年以内の銀河分布を描いた,いわゆる「宇宙地図」を示す。天球の一部をスライス状に切り出したもので,銀河系が中心にあり,一点が一つの銀河を表している。銀河が密集した銀河団がいくつかフィラメント状につながる超銀河団と,逆に銀河のほとんどない空洞領域(ボイド)が複雑に絡み合う大規模な構造が見られる。2-3億光年の所に,銀河系を取り囲む銀河の壁があるように見える。これはグレートウォール(万里の長城)と呼ばれている。この長さは数億光年にも達する。

銀河分布におけるこのような大規模な疎密のパターンは,当然重力の強弱のパターンを作りだし,銀河はその重力の影響を受けて運動する。これを銀河の特異運動と呼ぶが,それが宇宙膨張による整然とした速度場に重畳されるのである。したがって,特異運動が大規模であればあるほど,小さい領域を観測しただけでは正しい膨張速度が得られない可能性が高くなる。1億5000万光年という領域は,重大な結論を出すにはまだまだ小さすぎることが図2からわかるであろう。

ではどのくらい広い領域を観測すれば良いだろうか。そのためには大規模構造の最大のスケールを知らなければならない。最大スケールに比べて充分大きい領域を平均する必要があるからである。図2に示す現在の宇宙地図の限界は,グレートウォールの大きさとほとんど同じである。もっと大きなスケールの構造があったとしても,この地図には表現できない。つまり,現在の宇宙地図から大規模構造の最大スケールを決めることはできないのである。より広く,より遠くまでの宇宙地図が必要な理由はここにある。

ちなみに,現在宇宙地図は宇宙全体のどのくらいをカバーしているのだろうか。観測可能な宇宙全体を,地球の全表面に例えるとしよう。そうすると図2の円は,東京―大阪を半径とする円に対応する。太平洋の広がりも,ユーラシア大陸も見えていない。ハッブル定数を決めた領域はさらに小さく,東京―静岡を半径とする円でしかない。宇宙全体を議論するにはあまりにも小さい範囲しか我々は見ていないことがわかるだろう。

天文学と技術開発

より広い宇宙を,より遠くまで見ることが天文学の基本である。どんなに明るい天体も遠くなるにつれ見かけの明るさは暗くなり,ついには背景となる夜空の明るさに埋もれてしまう。天文学では,遠い天体からくる微弱な光をとらえるために,常に先端技術をとり入れ,また固有の技術開発を行ってきた。

望遠鏡がガリレイによってはじめて天文学に利用された1609年以来,望遠鏡の大口径化は不断に続けられ,1949年のパロマー天文台の口径5m望遠鏡でその頂点に達した。この望遠鏡には,反射鏡を軽くするための蜂の巣構造,鏡筒のたわみを制御するセルリエトラス構造,ベアリングを用いない油膜静圧軸受け,巨大な鏡筒を挟みつけるホースシューなどその後の大型望遠鏡製作の基礎となった多くの技術が結集されている。しかし,ごく最近になるまでこの望遠鏡を超える口径のものは作られなかった。ソ連で口径6mの望遠鏡が作られはしたが,充分な性能を発揮できないでいる。口径を5m以上にすると,反射鏡が重くなり,自分の重さでゆがむのに加え,全体の機械系が巨大化して必要な精度が達成できなかったのである。1970年代以降に建設された大望遠鏡の多くが4m級であったのは,それがコストパフォーマンスの点で最も優れていたからである。

パロマーの5m鏡以後,望遠鏡の口径は大きくならなかったが,検出器の進歩が天文学の飛躍的発展をもたらした。100年来使われていた写真に代わって,1970年代に写真の100倍近くも高感度のCCD(電荷結合素子)が登場したのである。検出器感度が100倍になることは,望遠鏡の口径が10倍になることに相当する。CCDによって可視光天文学には革命が持たされたと言って良い。そして再び1990年代に,精密計測・制御技術,エレクトロニクス,コンピュータ技術の進歩を背景に,宇宙のフロンティアを拡大するさまざまな計画が進められている。宇宙の果てに挑む二つの計画を紹介する。

スローン・ディジタル・スカイサーベイとすばる望遠鏡

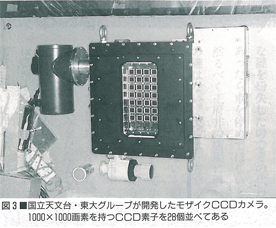

CCDは写真の100倍近い感度を有するが,感光面積においては大型写真乾板の1000分の1程度しかない。可視光天文学に革命をもたらしたと言われるCCDだが,CCDで見られたことがあるのは全天のほんの一部でしかない。CCDで全天を覆うような観測をしようと思うと,写真の10倍もの時間がかかってしまう。これを克服するには,CCDをたくさん並べて実質的な感光面積を増す必要がある。国立天文台と東大のグループはこうしたモザイクCCDカメラの開発を行ってきた(図3)。この実績を生かして,日米共同でCCDによる大規模な北天の銀河サーベイを行って,宇宙地図を現在の5倍遠方へと拡大するスローン・ディジタル・スカイサーベイ(SDSS)計画が進行中である。口径2.5mの専用望遠鏡(ニューメキシコ州に建設中),5cm角の大型CCDを30個並べた超大型モザイクCCDカメラ,300天体のスペクトルを同時に撮影できる多天体ファイバ分光器2台,および大量のデータを高速に処理するコンピュータがこの計画を支える最新の技術である。96年から観測をはじめて,2000年頃までに,100万個の銀河の赤方偏移を測定して宇宙地図を完成させる。これによって,宇宙大規模構造の規模がつぶさに明らかになると期待されている。

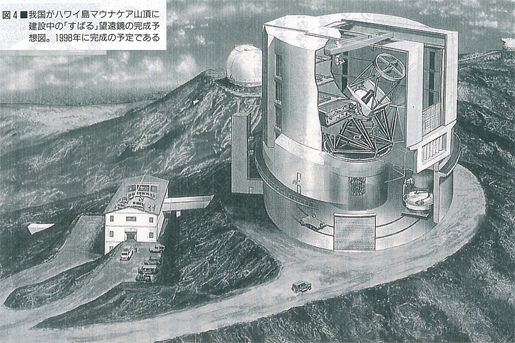

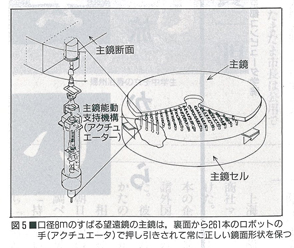

すばる望遠鏡は,日本の国立天文台が関連研究者の総意を結集してハワイ島マウナケア山頂に建設中の口径8mの大展望台である(図4)。5mを超える口径のいわゆる次世代望遠鏡の建設は90年代になって世界各国がしのぎをけずっている。これを可能にしたのは精密計測と制御技術に基づいた能動光学である。従来は反射鏡が変形しないよう,厚い鏡を作っていたが能動光学では薄い「へにゃへにゃ」な鏡を作る。この鏡の背面に多数のロボットの手を配置し,望遠鏡の姿勢に応じて常に正しい鏡面になるようロボットの手で鏡を押し引きするのである(図5)。実際すばる望遠鏡の主鏡は口径8.2mあるが厚みは僅か20cmである。これを261本のロボットの手で制御する。

すばるに取り入れられるもう一つの最先端技術は,補償光学である。これは,大気を通過することによって乱された光の波面を,高速で変形する補償鏡に反射させ,結果として乱される以前の波面を復元する技術である。大気による陽炎を消すしくみと考えて良い。大気のゆらぎのために地上からは高い分解能が得られないのだが,この技術が成功すれば,スペースからの観測に匹敵する分解能が地上で得られることになる。補償光学は将来の地上望遠鏡の死命を制するとさえ言える極めて重要な技術である。

数々の最先端技術を駆使したすばる望遠鏡は,SDSS計画のように広い天域のサーベイは行われないが,限られた天域について,宇宙の果てまでを見通す深い観測ができる。銀河の誕生と進化の様子が観測され,SDSSで得られる現在の宇宙の起源,構造,進化の問題が整合的に明らかになると期待されている。