Accumu Vol.11

eラーニングの市場動向

京都コンピュータ学院 青山 佳世

現在eラーニング(e-learning)が非常に注目されている。eラーニングには,企業内教育におけるものや,高等教育機関におけるものなど,様々であるが,その市場は2005年には全体で3000億円を超えるものになると予想されている。本稿では2002年現在で既に取り組まれているeラーニング導入例を概観しながら,その市場動向を探る。

はじめに

1997年頃から始まった教育のIT化は日本にも押し寄せており,次世代遠隔教育の一つであるeラーニングが注目されている。eラーニングは,「ネットワークや電子メディアなどの情報技術(IT)を活用した教育・研修形態の総称であり,eラーニング提供者と学習者がeラーニングシステム(インターネット・イントラネット・通信衛星)などを通じて,相互に繋がっているもの」(注1)と定義される。

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課では『何時でも何処でも(Anytime Anywhere)』『個人ごとにカスタマイズが可能(Anyone Anything)』の二つのキーワードを提示している。「インターネットに家庭からアクセス(24時間利用が可能)」「職場の休憩時間に自分の机からアクセス」「公民館などの公共機関などからもアクセス」「PDAを使って出張中の新幹線の中で研修」できることが『何時でも何処でも』ということである。また,『個人ごとにカスタマイズが可能』とは,「理解に応じてコースを選択/組み合わせ(既知の不要な部分を飛ばすことが可能/将来はコースをリアルタイムに変更が可能)」で,「興味に応じて関連情報へ(リンクによって自由自在に)アクセスできる」という意味である。(注2)

eラーニングの学習形態には,インターネット,イントラネットなどのWBT(Web Based Training),テレビ会議システム,他にも通信衛星,ウェブカンファレンス,テレビ,ビデオ・オン・デマンドなどが挙げられる。ここで重要なことは「インタラクティブ」,すなわち,eラーニング提供者と学習者との相互通信がなくてはならないということである。また,eラーニングは同期型(synchronous)と非同期型(asynchronous)に分類される。同期型とは,受講者と教育者が同一時間帯に相互通信を行っているものであり,非同期型とは,現行のEメールシステムのように,双方が恣意的に通信時間帯を選ぶものである。eラーニングシステムで必須の情報は,①コンテンツ=解説・演習・シュミレーション・コース構造・戦略など,②学習者情報=氏名・年齢・アドレス・職種・学習履歴・成績など,③学習体系=カリキュラム・スキル体系・コンピテンシーなどであるが,これはすなわち,学校のバーチャル化に他ならない。

2001年7月下旬に,東京で「e-Learning Forum 2001 Summer(注3)」というカンファレンスが開催された。本稿ではそこでの各発表を基に,国内のeラーニング市場動向を概観する。

eラーニングの需要

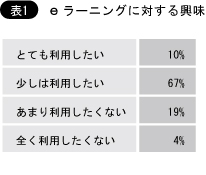

eラーニングは遠隔教育の一つであるが,その意識調査によると,すでにインターネットを利用している人の77%がeラーニングに興味をもっている。

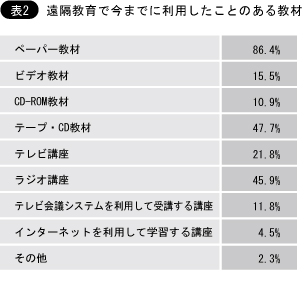

ところが一方で今まで実際に利用したことのある教材は,ペーパー教材が86.4%,インターネット利用の遠隔教育経験者は4.5%にとどまっている。

これはインターネットを使った遠隔教育(すなわちeラーニング)に興味を持っている学習者は多いが,利用したことがない学習者が多い,つまりインターネットを使用した遠隔教育に対する需要が高いことを表している。

eラーニングの各種パターン

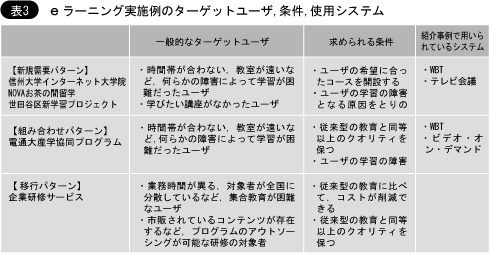

続いて,現在どのような講座がeラーニングで開講されているか具体例を見ていく。ALIC(先進学習基盤協議会)は,eラーニングを,新規需要を開拓する「新規需要パターン」,従来の教育・訓練をeラーニングに移行し,新規需要開拓も見込んだ「組み合わせパターン」,従来の教育をeラーニングに移行した「移行パターン」の三種に分類しており,本稿もそれに従う。

新規需要パターン

1 信州大学インターネット大学院

信州大学工学部情報工学科では,文部科学省の大学院設置基準改正をうけ,遠隔教育を中心としたコースを設置するに至った。それは卒業に必要な単位のうち,修士論文発表以外の全ての単位を遠隔教育で取得可能としたコースである。入試は一般選抜と社会人特別選抜の二種類があり,前者は,四年制大学卒業者が対象で,後者は社会人をメインターゲットとしており,入学資格では必ずしも大学卒業を必要条件としていない。

このコースは,自由な時間での在宅学習が可能であることから,これまで講座受講を行っていなかった層,つまり社会人・勤労者を中心とした新規ユーザの掘り起こしを主な目的としたものであることがうかがえる。入学案内もPDFファイルをインターネットでダウンロードすることができるため,一日約200通のダウンロードが行われており,2001年4月の発表以来,定員(一般選抜30名+社会人特別選抜若干名)をはるかに上回る入学希望の問合せがあるという。

2 東京都世田谷区 情報リテラシー教育 新学習プロジェクト

これはインターネットを利用した新学習プロジェクトである。パソコンを学びたい意欲はあるが,今まで学ぶ機会のなかった人を対象として受講者を募集している。小中学校教員を含む世田谷区在住の35歳以上の社会人120名を対象とした実証実験で,新規ユーザの開拓とともに,その修了者を別の新たな講座のユーザと導くことが見込まれている。

3 NOVA お茶の間留学

テレビ電話システムを用いた語学学習プログラムで,テレビCMでもよく放送されている。これは距離的・時間的に教室に通うことが困難な層(サラリーマン・地方在住者)を中心に受講者が増加しており,現在月に2000名の新規登録があるという。英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・中国語の各講座が開講され,非常に幅広いラインナップである。これは従来の対面学習の顧客が移行する場合もあるが,新規ユーザの開拓を主な目的としている。

組み合わせパターン

4 電気通信大学「産学協同プログラム」

電気通信大学では,社会人・学生を対象にeラーニングプログラムを開講している。これは講師に企業研究者・開発技術者なども起用した,産学協同プログラムである。講義コーディネータ(学内スタッフ)が全体計画を立案し,別の学内のスタッフがシステム管理などの役割を分担して運営にあたっている。それぞれが分担する作業の内容は,講義コーディネータは,社会人・学生を中心とした受講者のいる講義に関して,企業を含む学内外の講師陣に講義の発注を行う。講師陣は講義管理者(学内スタッフ)にウェブ教材の作成を依頼したり,授業風景のビデオ撮影を依頼したりできる。学内のスタッフはそのコンテンツをサーバにアップし,受講者に配信する。講義内容を配信された受講者は,WBTやビデオ・オン・デマンドにより授業を受け,課題はウェブを使って送信する。もちろん受講者はBBSやチャット,Eメールで,直接講師陣と交信することも可能である。同時にTA(Teaching Assistant)を配置し,学生指導の補助も行っている。

移行パターン

5 IBMの企業内教育

企業内教育においても,従来の集合型研修とは異なり,従業員がそれぞれの勤務地で自由な時間に研修を受けることができるeラーニングの需要が高まっている。

日本IBMでは社員研修のうち,すでに45%がeラーニングに移行している。1997年の新人研修は,440名に対して,新学習形式「Net Class」で実施された。また,「IBMフォーカススキル研修」という,全社員を対象とするウェブレクチャー方式の体系的学習が実施されており,2000年2月から8月の間に4000名以上の社員が受講している。これも従来の対面授業や紙メディアで行われていた学習のeラーニングへの移行である。

以上のeラーニング実施例を,それぞれのパターン別に,求められる条件,用いられているシステム,ターゲットユーザを一覧にしたものが表3である。

eラーニングの主なターゲットユーザは,集合教育が困難なユーザ,時間的・地理的に障害のあるユーザ,希望に添った講座がなかったユーザなどである。従って,求められる主な条件は,従来型の教育と同等以上のクオリティを保つこと,ユーザの学習の障害となる原因をとりのぞくこと,ユーザの希望に添ったコースが開設できることなどである。

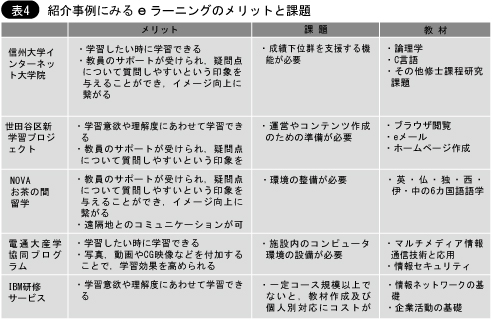

右記紹介事例を実施している学校・企業側から見たeラーニングのメリットと今後の課題をまとめたものが表4である。

これらeラーニングを実施している学校・企業側から見たメリットは,各受講者の学習意欲や理解度に合わせて,授業を進めることができる,写真動画などを使うことで学習効果を高めることができる,サービス・イメージ向上に繋がることなどが挙げられる。また『eラーニング白書』によると,表に列挙したもの以外に,受講する機会が少ない教育内容のものを受講できることなどがメリットとして挙げられている。一方,常に付随する課題として,学習者にコンピュータリテラシー,ネチケットを予め習得させておく必要があること,また学習ペースがつかめず脱落する可能性が高いので,教員によるこまやかな学習サポートが必要であることなどが挙げられている。

eラーニングを導入する側である企業・学校などの意識を見ると,80%が前向きに検討しており,具体的に導入を検討する予定のところは25%にのぼる(注6)。また大学などではWWW上での授業の公開や,BBSとeメールによる授業への質問などを実施したいとしているが,実際には事務サービスのIT化が多少始まった程度の学校が殆どである。

将来的に教材の流通性・再利用性を高めるために,世界各地の遠隔教育推進団体や,ISO(International Organization for Standards:国際標準化機構)により,教材情報やシステムの国際標準化の検討が進められている。後発の教育機関は,世界標準を視野に入れて,eラーニングを導入していく必要があろう。

eラーニングの教育効果

大学間での単位互換制度や,海外大学のインターネットを用いた遠隔教育講座の単位認定など,一部の大学ではeラーニング導入が進んでおり,初等中等教育においても,教育の情報化プロジェクトや新学習指導要領などにより,同様に導入が進んでいる。信州大学工学部情報工学科では,プログラミング言語(変数・計算・アルゴリズム・関数など)の14科目(2000年現在)をeラーニング形式で行っている。これはIBMの例と同じく,対面授業や紙メディアで行われていた学習からeラーニングへの移行であるが,この信州大学工学部情報工学科の例から,eラーニングの教育効果を見てみよう。

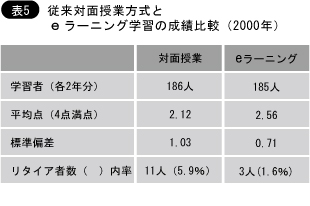

表5は信州大学工学部情報工学科の1回生を対象に,プログラミング言語(変数・計算からアルゴリズム・関数)の科目においてeラーニングと対面授業での成績を比較したものである(注7)。

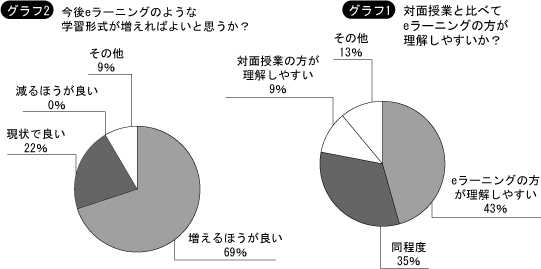

グラフ1,2は同じく学生に対して行ったアンケート結果である。

この信州大学工学部情報工学科の例では,eラーニングの導入によって,平均点は約21%上昇し,リタイア者数は5.9%から1.5%へと減少している。また学生のアンケート結果によると,eラーニングのほうが理解しやすい,という回答が43%に対し,従来の対面授業のほうが理解しやすいという学生は9%,今後の学習形式に関してはeラーニングのような学習形式を支持する学生は69%にも上った。eラーニングは従来の対面授業と比較すると,全般的に教育効果が高いといえる。

アメリカにおける各調査でも,同様にeラーニングの学習効果のほうが高いという結果が出ているものが多い。IT(情報技術)を活用したeラーニングにより,新しい教育方法が実現できるのである。

国内eラーニング市場規模の概算

次に,具体的にマーケットがどのくらい伸びてきているのかを見る。ALICは供給サイドと需要サイドの両面から概算している。供給サイドについては,主要なサービスベンダ,システムベンダ,コンテンツベンダそれぞれに対して,国内の現在の売上及び今後の売上見込みに関するアンケートを実施し,ベンダ側の視点でのマーケット規模を試算している。また需要サイドについては,教育現場別に,対象となるユーザ層の人口,教育・研修にかける費用,eラーニングの浸透率から教育を受ける側の視点でマーケットを試算している。

1 供給サイド

サービスベンダ

現在の主要サービスベンダの売上実績は10億2000万円だが,2005年には個人・法人向け合計で579億円,現在の約56倍の売上見込みが予想される。

システムベンダ

システムベンダの売上内容としては,システム提供・ホスティング・教材作成がある。現在の売上実績は50億5000万円で,システム提供がそのうち55%を占めているが,2005年には総売上見込みが436億5000万円に伸び,教材作成コンサルがそのうち47%を占める見込みとなっている。システムベンダの主力売上は,教材作成コンサルティングになることが予測されている。

コンテンツベンダ

現在の売上実績は,コンピュータ関連教材を中心に,11億7000万円だが,2005年にはビジネス分野を中心に,現在の約13倍の151億8000万円の売上が見込まれる。

2 需要サイド

ALICの調査によると,2005年には1500万人以上,3000億円を超える規模のeラーニングマーケットの確立が予測されている。そのマーケットの中心は,1200万人の対象者を持つ企業内教育であり,1100億円を超える売上が見込まれている。受講者一人当たりの単価が高い高等教育市場も,バーチャルユニバーシティの発展に伴い,1000億円の売上が見込まれている(注8)。

IT技術者教育

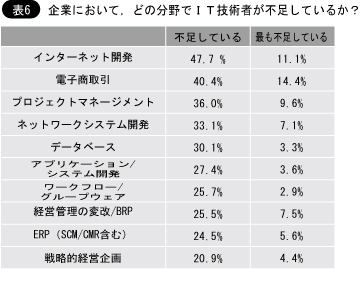

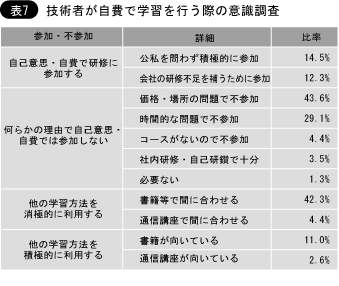

表6,7は中央情報研究所(CAIT)が行った平成一二年度のアンケート結果である。表6は国内の公共機関24,ユーザ企業245,ベンダ企業209の合計478団体に対して行われた,『どの分野の技術者が不足しているか?』という問に対する回答をまとめたものであり,IT技術者不足を感じている企業・機関が非常に多いことがわかる。これを補うものとしてもeラーニングは有効である。その理由は,同じくCAITが調査した「技術者が自費で学習を行う際の意識」(表7)から読み取れる。

表7によると,情報処理技術者にとっては価格・場所・時間の問題が大きく,自己意思・自費での研修参加には消極的である。代替学習方法としては書籍等で間に合わせるというものが多い。これらの点より,情報処理技術者に対しても,場所・時間が自由になるWBTに対する潜在的需要が高いということがうかがえる。

IT教育需要予測

IDC(注9)調査によると,企業のIT教育需要において,2002年の国内マーケットは1402億円を超える見通しで,2004年には1929億円に達することが予測されている。それに対して,海外のマーケットでは,企業がコスト削減を目的としてIT投資を増加させることから,企業内のIT技術者不足が生じている。2000年,全世界でのIT教育収益は220億ドルであったといわれ,2005年には410億ドルに拡大すると予測されている。またアメリカでは,2004年までにeラーニングが,教室での対面授業を超えて,主な教育実方法となる,とIDCは予測している。

IT教育以外のeラーニング市場動向

IDC調査によると,アメリカでのeラーニング市場において,IT教育以外の分野の売上の割合は2000年時点で22%であったが,2003年までに50%を超えると予測されている。現在では非IT教育のeラーニング化はあまり進んでいないが,IT教育分野のそれにおいてノウハウを得たベンダが,急速に非IT分野に進出することが予測されている。規模の大きい組織ほどeラーニング化によるメリットを得やすい。既にメリルリンチ,チェースマンハッタン銀行,JPモルガンチェース&カンパニーなどが非IT分野の企業内教育を導入している。

またアメリカの高等教育において,eラーニングは1999年に1500校で実施されていたが,2004年には3300校を超える大学で採用される見通しで,その市場規模は7億5000万ドルに成長する見込みである。

ALICの国内主要ベンダに対するアンケート調査結果を見ると,国内の傾向もアメリカと同様であることがうかがえる。現在各ベンダはIT関連教育に力を注いでいるが,将来的には,コンテンツベンダ,サービスベンダともに,注力分野をコンピュータ関連からビジネス関連へとシフトしていくだろう。

まとめ

eラーニング市場は今後5,6年で数倍になることが十分予想される。

企業のeラーニング市場動向は,不況の下で,教育コスト削減を目的とした導入例が増えていることが特徴である(注10)。eラーニングは場所及び時間の制約から自由になり,各種コストを削減できるためである。企業のIT投資に対応する際の技術者不足を補うために,企業内でのIT教育に対するニーズが高まっており,現時点ではeラーニングがIT教育に用いられる事例が多い。先に述べたアメリカでの増加予測と同様に,国内の企業内教育においても,非IT教育分野も含め,eラーニングが主流になるだろう。

高等教育機関のeラーニング市場においては,少子化時代に伴い,社会人教育など,新規ユーザの掘り起こしが必要である。アメリカでは1999年時点で既に35%以上の大学が何らかの形でeラーニングを実施しており,2004年にはその比率は80%を超えると見込まれている一方,国内では,残念なことではあるが,今のところ,事務手続きやレポート提出でのIT化が始まっている程度で,授業全体のeラーニング化,IT化には至っていないところが殆どである。しかし,高等教育は企業内教育に比べて,一人にかかる教育コストが高く,2005年には1000億円市場を形成すると見込まれる。

なお,日本のインターネット関連市場の拡大を阻む要素のひとつとして,通信費が高い点があげられたが,2001年9月より,ADSLサービスが始まり,そのエリア内のインターネット接続料金は世界最低水準となった。これにより,eラーニング市場はますます発展することだろう。

◆文中脚注

(注1)先進学習基盤協議会「e-Learning Forum 2001 Summer」より

(注2)先進学習基盤協議会「e-Learning Forum 2001 Summer『IT関連施策と教育』経済産業省商務情報政策局情報処理振興課係長 藤原慎氏発表」より

(注3)e-Learning Forum実行委員会主催 http://www.alic.gr.jp/event/2001/forum/

(注4)スマートリンク「企業eラーニング調査」(2000.11)より

(注5)ALIC「遠隔教育の利用動向調査」(インターネット調査)より

(注6)スマートリンク「企業eラーニング調査」(2000.11)より

(注7)不和,中村,山崎,大下:『Webを用いたドリル型CAIシステムによる大学講義とその評価』,教育システム情報学会 研究報告 Vol.2000 No.1(2000-07)

(注8)供給サイド,需要サイドいずれもALIC調査結果による

(注9)International Data Corporation の略 (http://www.idc.com, http://www.idcjapan.co.jp)

(注10)(財)日本情報処理開発協会中央情報教育研究所『平成12年度情報処理教育実態調査報告書』による

参考文献・資料

●ALIC編著「eラーニング白書」より

・メディア教育開発センター「高等教育機関におけるマルチメディア利用実態調査」(2001.4)

・電気通信大学大学院情報システム学研究科岡本「文部科学省産学協同教育プログラムの実施について」(2001.2)

・スマートリンク「企業eラーニング調査」(2000.11)

・山本「技術者教育の損益分岐点による評価」(1999)

・山本「e-Learningの光と影<市場化>への課題」(1999)

●IDCプレスリリース

・Japan IT Education and Training Market and Trends, 1999-2004 (IDC#J0080)

・Distance Learning in Higher Education : Market Forecast and Analysis, 1999-2004 (IDC#W23539)

・Worldwide and U.S. Corporate IT Education and Training Services Market Forecast and Analysis 2000-2005 (IDC#B24651)

・The U.S. Corporate eLearning Market Forecast, 1998-2003 (IDC#W21323)

●(財)日本情報処理開発協会中央情報教育研究所「平成12年度情報処理教育実態調査報告書」

●参考事例URL

・信州大学インターネット大学院 http://www.cs.shinshu-u.ac.jp/Nyushi/sugsi/sugsi-press.html

・NOVAお茶の間留学 http://www.nova.ne.jp/ochanoma/

・IDC http://www.idcjapan.co.jp http://www.idc.com

●『Eラーニング』,坂手 康志(アイ・キュー・スリー代表取締役社長),東洋経済新報社(2000.12)

●『実践的スキルの習得技法 eLearning』,山崎 将志(アクセンチュアマネージャ),ダイヤモンド社(2001.1)

●『Eラーニング』,吉村 克巳(ルポライター),H&I(2001.1)

●『NET LEARNING―事例に学ぶ21世紀の教育』,佐藤 修(東京経済大学経営学部教授),中央経済社(2001.1)

●『e-Learning―日本企業のオープン学習コミュニティー戦略―』,根本 隆(明治大学経営学部教授),中央経済社(2001.1)

●『図解でわかるe-ラーニング入門』,(株)ケアブレインズe研修ネット,JMAM(2001.5)

●『eラーニングの導入法』,三浦 邦夫(ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド取締役),日経連出版部(2001.5)

●『図解 わかる!Eラーニング』,大島 淳俊(三和総合研究所),ダイヤモンド社(2001.5)

●『eラーニング経営』,香取 一昭(NTTラーニングシステムズ),エルコ(2001.6)