Accumu Vol.2

宇宙からの地球環境監視

高島 勉

はじめに

最近特に地球環境や気候変動監視に関する委員会が世界各地で聞かれている。日本でも例外無く良く開かれる。例えば海外で開催される場合はたった4日間の会議に,20時間近くかけて出掛けなければならない。会議は日本時間で夕方始まり,朝方終わる過密なスケジュールで,おまけにレポートをまとめなければならない。眠っている暇など無い。私達は宇宙からの気象・海象計測に関する研究に携わっているが,最近の会議の様子を先ず紹介する。

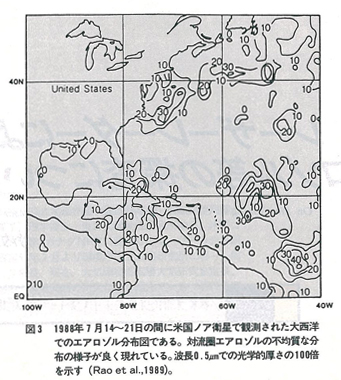

1989年11月15日~18日に米国バージニア州ハンプトン市で開催された「宇宙からの対流圏エアロゾル観測委員会」は,エアロゾルの気候に及ぼす影響の重要性を考慮して,国際雲物理学会(ICCP),国際大気放射学会(IRC),国際大気化学および大気汚染学会(ICACGP)の連合による国際エアロゾル気候プロジェクト委員会(IACP)主催によるものである。衛星によるエアロゾル観測の過去,現状と将来の課題を検討することが目的である。ちょうど米国気象庁(NOAA)が1987年12月から配布しているノア衛星によって得られた全球対流圏エアロゾルの光学的厚さの等値図の有効性を検討する時期でもあり開催時期としては適当であったようである。世界9ヵ国から約40名の研究者が集まったが,大半は米国の研究者であった。第1日目は全体会議を実施して,現状および将来の問題点を討議し,第2~4日目は,(1)エアロゾルが気候に及ぼす影響,(2)宇宙からのエアロゾル観測法,(3)エアロゾルの地上観測,(4)航空機観測の4つの小グループに別れて,問題点を検討した。私の関係した第2グループでは,現在採用しているデータ処理アルゴリズムの紹介,1990年代に打ち上げられる新しいタイプの衛星搭載機器,観測方法や検証方法などの紹介と国際協力によりどのように有効にデータ解析が出来るか等幅広く検討した。当初衛星計測の検証の為,離島等に検証施設を設置するべきであるとの意見も出たが,世界気象機構への提言は予算処置が必要であるため,従来ある観測施設を整備して,観測網を拡充する事にとどめたようである。結局あまり新鮮さの無いものになりそうである。報告書は米国気象庁のストー博士,科学技術協会のA・デーパック博士やN・ラオ博士等が3月迄にまとめる予定である。

宇宙からの地球環境観測

地球環境や気候変動監視に関する記事は色々既に紹介されている。例えば,科学朝日1988年11月号「地球規模変動」,同じく1989年8月号「地球大気は本当に危ないか」,ニュートン1988年4月号「異常気象レポート」等がある。もう少し専門的なレポートには,気象庁1989年3月「近年における世界の異常気象と気候変動-その実態と見通し-(4)」がある。地球環境や気候変動監視は,気象衛星を利用して実施されるようになってきた。それは比較的短時間に全地球の観測や長期継続的な観測が可能であるからである。先ず地球で何が起こっているかを観測し,その現象なり変化は,どうして起こるのかを知らなければならない。其のためには地上で測定されているデータを整理し,時として過去のデータまでさかのぼって調べる。次に気象海象要素を基に,大気-海洋(地表)モデルを作成し,コンピュータを利用して将来を予測しなければならない。今問題になっている主な現象をまとめると,(1)二酸化炭素等温室効果ガスの増加により,気温の上昇や異常気象の多発を予測している。(2)フロンによるオゾン層の破壊が進み,有害な紫外線の透過により皮膚癌が増加する。(3)熱帯林の減少とそれに伴って砂漠化が進む。又酸性雨による植生の死滅により気候変動が進む。これらはお互いに関連しており,人間活動が原因と考えられている。

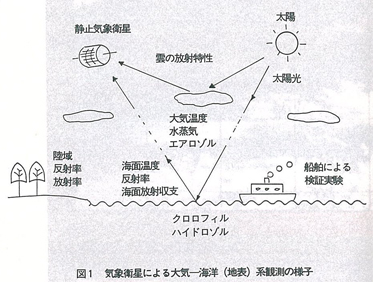

気象衛星は,太陽光の地球による反射や一旦地球が太陽エネルギーを吸収して,再放射するのを観測して,逆にデータ解析から大気-海洋(地表)系がどのようになっているかを求めるのである。図1は気象衛星による大気-海洋(地表)系観測の様子を示したもので,太陽光は雲によって一部反射される。反射の様子は雲の厚さ,種類によって異なるので,多波長観測により,雲の放射特性が解る。太陽光は同じように大気中のエアロゾル,植生,地表面によって反射されるので,これらの性質が解る。魚の餌になる海中のクロロフィルも同様である。一旦地球が太陽エネルギーを吸収して,赤外線として再放射したものを観測して,大気温度,水蒸気,海面温度等を求める。これらはお互いに独立したものではなく,例えば,衛星によって観ている画像の中に,雲があるか無いかを知る事も簡単ではない。衛星は静止衛星の場合地上から約36000kmも離れたところから観測しているので,観測機器に異常があっても梯子で簡単に登っていって様子を調べる事を出来ず,衛星観測の場合取得データの検証方法が大きな問題で,わざわざ其のために,船舶,航空機等を使って同時観測を実施するのである。

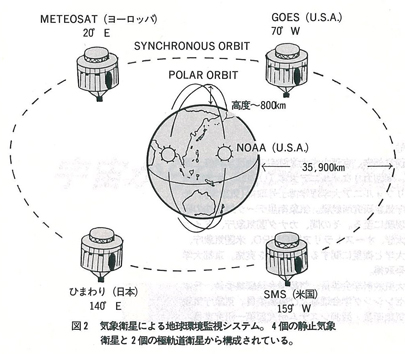

1977年に初めて日本の静止気象衛星が打ち上げられ,1989年に第4号機が打ち上げられた。静止衛星の寿命はこのように3~5年であるが,これは主に衛星を静止しておくために使用する搭載ガスの量によるのである。第4号機までは同じ観測機器が打ち上げられたが,第5号機からは,特に海面水温の観測精度を向上するように改良されている。図2は気象衛星による地球環境監視システムの様子を示したもので現在日本,米国,ヨーロッパの国々による4個の静止衛星と2個の極軌道衛星で地球環境を監視している。このように国際協力によって初めて可能なプロジェクトなのである。気象衛星の機器開発にあたっては先ず,これまでのデータを基に大気,海,陸等の様子を再現し(モデルで表す),どのようにしてこれらを観測するかを検討する。次に衛星搭載機器の開発に着手するのであるが,同じような機器を試作して航空機でテストする。その欠点を改良して衛星搭載機器を作成するのである。従って機器の開発から衛星打ち上げまで約10年はかかると言われている。

対流圏エアロゾルの全球分布図

米国気象庁(NOAA)より1987年12月から対流圏エアロゾルの光学的厚さの1週間の平均値の全球分布図を作成し,希望者に配布している。これはNOAA衛星搭載AVHRR放射計の第1チャンネル(0.58~0.68μm)の海上データを基に,大気-海洋モデルによって予め計算した大気上端の放射輝度値に最も近い値を選びだし,波長0.5μmで正規化したエアロゾルの光学的厚さとするものである。水平分解能は100kmである。モデルは雲の無い平行平面大気で,雲が衛星の瞬時視野角の中に入っているかどうかは第3チャンネル(3.55~3.93μm)利用の別途アルゴリズムによって選別し,雲があると判別されると,解析から除くのである。モデル計算では,波長0.65μmに固定し,エアロゾルの光学的厚さを0~0.18の範囲で考え,海面は反射率0.015の等方拡散面(Lambert面)と仮定した。この仮定の為,太陽の天頂角は70度以内のデータに限定された。エアロゾルはMcClatcheyの粒径分布モデルを採用し,複素屈折率は1.5とした。図3は1988年7月14~21日の間に取られた大西洋でのエアロゾル分布図である。対流圏エアロゾルの不均質な分布の様子が良く現れている。

数値シミュレーションによるテーブル利用法

此れまで海洋リモートセンシングで活躍してきたNimbus-7号搭載の沿岸域海色走査計(CZCS)は,可視~近赤外域の波長を5チャンネルで,空間分解能0.825kmで走査した。周期104分の太陽同期軌道上にあり,地方時の正午近く(北半球中緯度帯では午前11時半頃)南から北に向けて各地を通過した。四季を通じて観測するには,太陽高度はかなり変化する事を考慮しなければならない。1990年代後半に打ち上げられる予定の大型極軌道プラットフォーム搭載の例えば標準分解能分光放射計(MODIS-N)では0.4~2.5μmの波長域を12チャンネル,空間分解能0.500kmで走査する。このようにチャンネル数や空間分解能が大幅に改良されるので,海洋情報の定量的把握が可能となるであろう。しかし此れまでは大気が清浄な状態のデータ解析に限られていたようで,従ってサンプル数が極めて少なかった。また此の大気状態では簡単な補正アルゴリズムでも解析出来たようであるが,今後は混濁状態でも解析に耐えられるアルゴリズムの開発が望まれる。即ちこれまでは観測条件の良い場合でのみパラメータ抽出可能であったものが,あらゆる悪い気象条件でも,パラメータ抽出が可能になる事が最終目標なのである。ここで可視~近赤外域では,衛星で受信するエネルギーの約80%が大気を起源とするもので,残りの内,約10~20%が海洋起源のものである。このエネルギーも独立したものではなく,大気中を通過する時,大気の影響を受ける。結局海洋情報を把握するには,大気-海洋系のあらゆるパラメータを同時に把握しなければならないだろう。大気中では,時間,空間的に安定している空気分子と変動しているエアロゾル,水蒸気,オゾンを主として考慮しなければならない。しかし此れまで海洋上でのエアロゾルの光学的特性を観測した例は余り無く,季節的に時々飛来してくる黄砂についても余り知られていない。エアロゾルの適切なモデルが無いのである。エアロゾルで問題になるパラメータは,光学的厚さであるが,これは形状,粒径分布,屈折率によって決まる。このため光学的厚さは波長の関数となり,更に異なったエアロゾルが混合していると複雑である。大気中にある検出出来ないような小さな雲も問題である。海面状態を特に海上風のために反射および屈折の光学的特性が変わる。その内の白波についての情報は特に乏しい。海中のプランクトンの形状,屈折率,分布等についても知識が少ないのが現状である。従って先ず重要なのは,衛星計測と同時に,これらの個々の光学的特性について,検証観測を絶えず実施しなければならないであろう。確かに衛星は全球を一定時間毎に観測できるが,全能ではないのである。衛星データからパラメータを求めるには,大気-海洋系のモデルを設定してどのようなパラメータの影響が良くきくのかを調べて,それを参考にしながら抽出するのである。大気-海洋系に含まれるパラメータの数は衛星で観測される情報より遥かに多く影響の少ないものや気候学的に光学的特性が知られているものは,モデルでは定数としてあつかう。定量的にパラメータを求めるにはこのモデルも解析に耐えられるような精密なものでなければならない。モデルの改良も独立したものではなく,上述の検証観測の結果が必要なのである。最後に衛星計測では,チャンネル間の相関が高くなるようにモデルを組み立て,解析即ちアルゴリズムは式を導く時に最初の段階から簡単にする事を避け,誤差の混入要因を少なくする考慮が必要であろう。

海洋情報抽出の為の大気補正は主として大気が光学的に厚い可視~赤外域で必要であるが,簡単な方法としてGordonによる大気補正法がある。この方法は基本的には,簡単な大気-海洋系モデルによって,大型コンピュータによらず大気補正をする。此のため一般的に知られた方法であるが大気状態が非常に清浄,又は清浄な場合,定性的な解析に適しているようであるが,混濁状態の解析や短波長域の多チャンネル利用には問題があるように思う。

数値シミュレーションによるテーブル利用法は衛星によるエアロゾル観測のために,1985年に気象研究所高島,増田により開発され,以後改良されて来ている手法で,最近は米国気象庁の研究者と共に,次世代衛星計測法,放射収支測定法等に応用を拡張している所である。海洋では大気補正アルゴリズムとして利用できると思う。基本的には,大気-海洋系に含まれる大気・海洋要素を平行平面層の各層に組込みそれらの要素による光学的特性を用いて,放射伝達過程を加算・倍増法(doubling-adding method)を使って計算し,衛星観測のための大気上端からの放射輝度をテーブルにまとめておく。同時に,航空機や船舶によるデータとの比較が出来るようにそれぞれの高度での放射輝度を求めておくと便利である。実際には,衛星で受信した各画素からの多チャンネル情報と一番良く合う大気・海洋要素の組み合わせをテーブルから捜しだすのである。定量的な解析に耐えうる為には精密なモデルが必要であるが,此のため各要素の光学的特性に関する知識の蓄積が必要である。この方法の特徴は,大気,海洋での多重散乱や偏光効果,海面状態,大気―海洋間のエネルギーの相互作用を細かく考慮し大気が混濁な状態でも補正が可能であるが,シミュレーションには大型コンピュータが必要である。

現在利用しているモデルについて簡単に述べると,大気モデルでは,光学特性はすべて水平方向に一様で,垂直方向にのみ変化するものとする。ここでは5~10の平行平面層から成るものとし,それぞれの層の中では光学特性は一様であるとする。分子散乱や,オゾン,水蒸気,酸素等吸収ガスの光学的厚さはLOWTRAN-6(Kneizvs,1983)により計算する。ゾンデによるデータが利用できればモデルに組入れる。海洋性エアロゾルモデルはIAMAP(1986)にまとめられている。このモデルは海塩起源のエアロゾルモデルと水溶性エアロゾルモデルから成り,容積比がそれぞれ95%,5%を標準としている。精密なモデルではこの容積比もパラメータの1つとして考慮する必要がある。さらにエアロゾルは球形とし,粒径分布はLongnormal関数である場合が良く使われている。前者及び後者の平均半径はそれぞれ0.3μm0.005μm,標準偏差は2.51μm,2.99μmである。エアロゾルの垂直濃度分布はSelby and McClatchey(1972)のものを修飾して用い,0.55μmで海上での視程が50,23,及び5kmの3つの大気状態を考えた。これらは大気状態が非常に清浄,清浄,混濁な場合に対応する。海面はその傾斜分布が風速によって,等方ガウス分布に従って変化するものとし(Cox and Munk:1954a・1954b),白波の影響も考慮されている。水の屈折率はHale and Querry(1973)のものを採用し,さらに海中状態が清浄状態と散乱性ハイドロゾールから成る混濁状態を考慮して,テーブルにしてある。なお太陽放射のデータはIqbal(1983)に掲載されているものを使った。放射伝達過程での多重散乱の影響は収束するまで計算した。現在のところ小さい雲片の影響は考慮していないが,近い将来アルゴリズムが出来ると思う。