Accumu Vol.5

研究への発想・発見・発明,意図した成果・意図せぬ発見,早過ぎる独創は権威ある大家も否定する

名古屋大学名誉教授

椙山女学園大学人間関係学部教授

福井 崇時

アキューム誌から発想,発見,発明という内容で書くようにとの依頼を受けた。実験物理学を専攻し宇宙線や高エネルギー粒子物理学の研究をしてきた私が辿った道での出来事や,非常にすばらしい先輩の仕事を紹介する。与えられたテーマの一断面をお伝えできることとなれば幸いである。

研究の進め方 個人の発想と集団討議と

敗戦直後の出来事

12月初めの穏やかに晴れた日,大阪帝国大学理学部物理学科3年生だった私は菊池正士先生達と,先生らが建設された陽子加速器サイクロトロンを米軍がブルドーザーとダイナマイトで壊し大阪湾に沈めるべく運び去るのを呆然と眺めていた。東京では理研の仁科芳雄博士の二つのサイクロトロンは東京湾に,京大荒勝文策先生のは大阪湾に投棄された。そして,進駐軍GHQは「原子エネルギー分野における全ての研究は,基礎的たると,応用的たるとを問わず,日本においてはこれを禁止する」という厳しい命令を出し原子核の実験研究を全面禁止した。それでも我々は原子核や素粒子の実験研究をしたいという願望は捨てなかった。

戦争のため輸入が止められていた海外学術雑誌や図書が,東京大阪など主要都市に設けられたGHQ図書館で公開された。大阪では,中之島筑前橋の理学部から東へ約1km程の北浜今橋にあり先生も学生も足しげく通い知識の空白を埋め第一線の研究に追いつく情報の吸収をしていた。

宇宙線研究の始まり・研究者組織

1947年にイギリスのパウエル博士らは湯川理論が予言していた中間子を宇宙線中に見つけた。他にも色々な素粒子が宇宙線に含まれていることが判ってきた。この宇宙線を利用すれば原子核反応や素粒子の研究ができる,宇宙線は地球上どこにでも降ってきている,GHQは宇宙線の研究まで禁止していない,ということで1948年初め頃から原子核や素粒子研究者の一部は理研,阪大,大阪市大,神戸大などで宇宙線による研究を開始した。

物資や研究費が乏しい戦後の状況下で研究グループごとの考えを生かしながら全体として効率よく研究を進めるために検討し合う宇宙線研究者の全国組織が1950年に結成された。

共同利用研究所・集団討議

1951年に来日したローレンス博士(注1)の尽力もあってGHQはこの年に原子核研究を許可した。6年間の就縛が解かれ1952年には理研,阪大,京大でサイクロトロンの再建が始まった。

一方,全国の原子核研究者の声が集約され大型サイクロトロンを中心施設とする共同利用研究所として1955年に東京大学付置の原子核研究所が田無市に建設されることが決まった。その研究所に宇宙線研究部門も含められた。サイクロトロンを使う原子核研究の進め方については原子核研究者の集団が考えた。

宇宙線研究の進め方については,1956年の早春,京都大学基礎物理学研究所の大教室に全国から理論,実験の宇宙線研究者が集まり約1週間侃侃諤諤口角泡を飛ばして論じた。研究者は自分自身がその研究所で研究をするのだという意気込みで色々な構想を出し議論が沸騰した。3人寄れば文殊の知恵と言うが大勢寄ったからお釈迦様の知恵が出たかどうか,多くの考え,発想が集約され全体の構想が決まった。

共同建設

それは,超高エネルギーの宇宙線が起す素粒子反応を統一の研究目的とした。研究手段の一つは巨大空気シャワー現象を種々の装置を動員して徹底的に調べる,もう一つはパウエル博士らが使った原子核乾板を作り気球や高山など上空で宇宙線を受け乾板内で起る素粒子反応を詳細に調べる,という決定である。そして研究所内外の研究者が共同して建設することとなった。

巨大空気シャワーというのは,地球へ飛び込んで来る宇宙線中の高エネルギー素粒子が約40km上空で原子核と衝突し,そのとき発生する粒子がさらに原子核と衝突する,これらの核衝突でできる中間子が地表に来る途中で電子とガンマー線に変わり,さらにこれらの電子とガンマー線はその数が鼠算的に増えシャワーのように集団となって地上に降ってくる現象である。空気中で起るので空気シャワーと名付けられその規模が大きいものを巨大空気シャワーと呼んだ。素粒子のエネルギーの低い高いによって電子とガンマ線の数は1万から1000万個以上で,その集団は数10mから数km以上に広がり,それぞれ1時間に十数回から数日に1回という割合で絶えず降ってきている。

意外な選択

この巨大空気シャワーの測定装置の一つとして,ホドスコープ・チェンバー(注2)という装置を私は当時大学院生だった宮本重徳さん(現大阪大学教授)と2人で製作することとなった。ネオンガスを封入したガラス球を5千個と高電圧パルス発生回路,写真撮影装置などを作る仕事である。

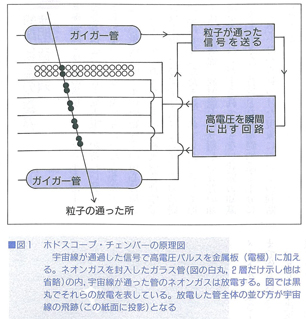

ホドスコープ・チェンバーはイタリアのマルチェロ・コンヴェルシ博士らが1955年に発明した装置である。それはネオンガスをつめたガラス管を並べて金属板で挟み,宇宙線など電気を帯びている粒子が通過したとき高電圧パルスを金属板に加えると,粒子が通ったガラス管内のネオンガスが放電する。これを写真に写すと放電したガラス管の像が粒子の飛跡として見える(図1)。

我々は先ずその装置自体の研究から始めねばならなかった。私は学生時代に原子スペクトルや気体放電の実験をした。気体放電は複雑な現象で解析も難しく,非常に厄介なものであることをよく知っていた。だから,研究生活を始める時に放電現象だけは研究したくない,できることなら絶対に関与しないと心に決めていた。それが,気体放電そのものに手を付けなくてはならぬ羽目になってしまった。

発明,発見の端緒 発想の転換

端緒その1

コンヴェルシ博士らが発明した経緯は次のような次第である。弟子のゴッチニさんは戦争で荒廃したピサ大学で米軍が残していったレーダーのマグネトロンが電波を発振するかどうかを試していた。電波が出ているときアンテナの近くにあった小さなネオン球が光ることに気付いた。ネオン球は電気回路のオンオフを示す指示球である。電灯を消し部屋を暗くすると電波が出ていてもネオン球は光らない。再び部屋を明るくするとネオン球は光る。コンヴェルシ博士らはその光る原因を考えた。部屋を暗くして電波が出ていても光らぬネオン球の近くにラジオアイソトープを置くとネオン球は光った。彼らはネオン球が電波で光るのは,電灯の光や放射線によってネオンガスが励起されていて,そこへ電波が来ると電波の振動電場が励起ネオンから電子を引き出し放電に成長させると結論した。このような機構でネオンガスが放電するなら,球内のネオンガスが放射線や宇宙線により電離しているとき高電圧を加えるとネオンガスは放電する筈だと,コンヴェルシ博士は思いついた。この思いつきがホドスコープ・チェンバーの発明となった。

端緒の無視

私達も敗戦の翌年から研究活動を始め偶然にもピサ大学のゴッチニさんと同じようにマグネトロンの発振機構を調べていた。レッヘル線上でアルゴン球を手で移動し強く光る所を波の腹,光らぬ所を波の節として電波の波長を測定した。アルゴン球はゴッチニさんが使ったネオン球と同じ用途の指示球である。我々はコンヴェルシ博士らと同じような経験をしていながら球内の放電には興味も関心も持たず専ら電波の波長測定だけに神経を集中していた。1947年のことであった。

端緒その2

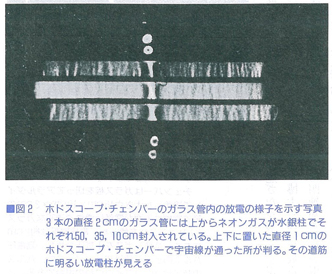

もう一度チャンスを逃したがそれは省く。三度目の正直で自然の女神が微笑んだ。大阪大学でホドスコープ・チェンバーのテストをしていた1957年夏のことである。コンヴェルシ博士はガラス管内の放電の光が隣の管内に放電を誘発させないためガラス管を黒紙で巻き放電光を管軸の方向から写真に写していた。私達は管内でどのような放電が起っているのだろうかと,黒紙を巻かず裸のガラス管を横から写真に撮った。フィルムを現像し写っている像を見てびっくりした。管全体に放電が起っているが,宇宙線が通った所にひと際明るい放電が起っていた(図2)。この観測が放電箱(スパーク・チェンバー)開発の切っ掛けである。

知識と技術の集積が発明発見の源

基礎知識・技術の集積

コンヴェルシ博士の場合も私達の場合も放電現象が新しい装置の基本となっている。先にも書いたように,1930年代,40年代の物理学の中心は原子スペクトルであった。そのため実験物理学では放電現象を必ず学ばねばならず,その基礎知識は十分にたたき込まれていた。そして原子核,放射線,放射能という新しい分野の知識を,それらが生まれて間もない状態の知識を学んできた。背景となる基礎知識を十分に持っていたから見つけた現象についての判断ができた。

もう一つの重要なことは,イタリアでも日本でも実験物理学を専攻した者は実験物理学上の技術的ノウ・ハウを学生時代の訓練で習得していたということである。

私達が発明したスパーク・チェンバーの報告はイタリアのヌオヴォ・チメントという学術誌に投稿し1959年1月号に掲載された(図3)。この時代,イタリアの学術誌は投稿代も別刷代も無料だった。研究費が少なかった当時の私達は投稿代有料の日本の学術誌には残念ながら投稿できなかった。

スパーク・チェンバーその後

私達が最初に作ったスパーク・チェンバーは十数センチという小さなものだった。海外の研究所では直ちに大きなものが作られた。約10年間1970年代前半まで世界の高エネルギー研究所で色々な大きさのスパーク・チェンバーがカウンター実験の中心装置であった。大きさ数メートル,重さ十数トンを越えるというものまで作られた。

1970年代半ば頃より実験データを計算機オンラインで即刻収集する方法が始まった。金属板の代わりに細い針金を一面に張り放電が起った針金に流れる電流をピックアップする方式にスパーク・チェンバーが改良された。しかし,スパーク・チェンバーはパルス高電圧で気体放電を起させるから瞬間の大電流による電気ノイズが計算機や電気回路に影響を与えるので研究者はノイズ除去対策に苦心していた。

シャルパクさんの発明

1968年にシャルパク博士らが発明した多心比例計数箱がスパーク・チェンバーに取って代わった。

シャルパク博士は気体放電が針金に近づくときに針金に誘導される電圧と遠ざかるときに誘導される電圧とは極性が反対であることに気づいた。

正または負の一方だけの電流パルスを増幅する回路を使い気体放電が針金に近づく場合か遠ざかる場合かを選別した。さらにシャルパク博士らは気体放電が大きく広がらないように4種類の気体を混合しシャルパクの魔法気体と呼ばれる微妙な成分比を決定した。

シャルパク博士らの装置は静かな気体放電だから電気ノイズを出すことなく1970年代半ばから装置の主流となり現在も実験の重要な中心装置として用いられている。

その功績で昨年シャルパク博士にノーベル物理学賞が授与された。

心の余裕が発想の転換 発明発見を導く

悪戦苦闘しているとき

難しい目標に向かって非常に苦心しながら研究をしているとき,また研究がうまく行かぬとき,研究者は精神的に余裕がなくなっている。さらに早く研究を成功させねばならぬと焦っていて時間に追われている。このようなときには,何か変な現象,それは発見,発明への切っ掛けかも知れない,が起っていても,見落としているか,気付いていてもそれを追求する心と時間とに余裕を持っていない。そして後日,誰かがその現象から発展させ発明・発見をして,しまったと臍を噛むことになる。

また,既知の方法を踏襲すると失敗はしない。だが,それでは新しいことへの発展はない。心と時間に余裕を持って考えを巡らし発想の転換をすることが重要だと,私のささやかな経験から言える。

フランチネッチ博士の話

私が1962年にヨーロッパ原子核研究所(CERN,セルン)に行き大型スパーク・チェンバーを使うニュートリノの実験に参加したときのことである。イタリアからも参加してきた1人にカルロ・フランチネッチ博士がいた。このフランチネッチ博士が話してくれた。

彼はその数年前にはガイガー・カウンターを改良する試みをしていた。粒子が通過したとき非常に早い電気パルスが出るように,2枚の金属板を2mm程の間隔で平行板電極としガラス管に封入しガスをつめたものである。

金属板を2mm程に近づけ電圧を加えると勝手に放電してしまう。このような放電が起らないようにするのは大変に困難な準備作業が必要であった。1950年代では金属板表面を滑らかにする技術,2mmという狭い間隔で正確に平行を保ってガラス管内に封入する技術は至難の技であった。だから研究者は本当に悪戦苦闘していた。

心にも時間にも余裕がない

フランチネッチ博士はカウンター内の放電を眺めていて2枚の電極間に起る放電はことによると宇宙線が通過した所ではないかと思っていた。しかし,確認の実験はしなかった。彼は私達より早い時に,まさにスパーク・チェンバーへの展開ができる戸口に立っていた。彼は本当に悔やんでいた。

このガイガー・カウンター改良の試みは結局成功しなかった。数年間の悪戦苦闘は横道へ行く余裕を無くし,それでいて努力が実らなかったので悔やむ思いは大きいのだろう。

早過ぎる独創を権威ある大家は評価しない

彦坂忠義という研究者

話が変わって70年程昔に戻る。豊橋市の南にある愛知四中(現在の時習館高校)から彦坂忠義青年は石原純博士らが居て当時の物理学の最先端の研究をしていた東北帝大物理学科に入るべく仙台の第二高等学校を選んだ。1926年に東北帝大を卒業し高橋胖教授の助手となり原子スペクトルの研究を手伝い後に原子核研究に興味が移った。

非常に早い着想

1934年,中性子が発見されてから2年目という年に彦坂さんは原子核について一連の研究を発表し,原子における電子のように原子核は中性子と陽子とで決まるエネルギー準位を持っていると主張した。そして1935年に世界の物理学会誌で最も権威がある米国のフィジカル・レヴュー誌に投稿した。当時は原子核といえば世界の最高権威者ニールス・ボーア博士が提唱していた液滴モデル以外の構造など考えられずほとんどすべての研究者はボーア博士の説を信奉していた。だから,彦坂論文の査読者は頭がおかしい論文だと言って掲載を拒否した。彦坂さんは研究結果には自信を持っていたので米国に反発する意地でドイツ語に書き直し東北帝大理科報告に発表した。残念なのはこの報告は外国ではほとんど読まれていなかった。彦坂論文は海外の研究者の目に触れることがなかった。

早過ぎた発想への大家の評価

1937年春ボーア博士が来日したとき,彦坂さんはボーア博士に直接話をしたが気が狂った男,クレイジーボーイ,だと彦坂論文の主張を完全に否定し彦坂さんを落胆させた。大家の言葉は非常な重みとなって彦坂さんに影響を与えた。またその時,ボーア博士は湯川先生の中間子論に対しても評価しなかったということである。

1939年に彦坂さんは山口高校教授となった。1934年に阪大菊池研究室ではコッククロフト・ウォルトン加速器が完成し中性子散乱実験が菊池正士教授のもとで精力的に行われていて世界の学会の注目を集めていた。1941年秋,内地留学で菊池研究室に来た彦坂さんは中性子の散乱断面積は原子核の種類によって大きく変化するという菊地先生らの実験結果を先の彦坂理論で説明した。実験と理論は驚くべき良い一致を示していた。

彦坂理論より2年前にフランスのエルサッサー博士が中性子陽子の数で原子核の性質に差があることを指摘しているが,後にノーベル賞を貰ったヴィグナー博士らは彦坂理論の3年後に彦坂さんと同じような考えの論文を発表した。

1963年にヴィグナー博士と共にノーベル賞を貰ったドイツのマイヤー女史とイェンゼン博士の研究は原子核は特定のエネルギー水準を持つという理論であり彦坂理論そのものであった。マイヤー博士らの研究はずっと後年だから勿論実験データが沢山あり色々な理論的研究も積み上げられた上での精密な理論で20年近く前の彦坂理論の手法や計算と直接比較するのは公平ではない。研究者がまだ気付かぬときに出された彦坂さんの主張は完全に忘れられていた。

独創的先駆的研究をときの大家も従って学会もそれを正当に評価しようとしない。むしろ否定的に無視してしまうことが多い。

戦時下での彦坂さんのもう一つの発想

中性子実験に話を戻すと,太平洋戦争のため菊池先生達の折角の世界的な中性子散乱実験もその後の展開ができなくなった。

彦坂さんは1943年に第二高等学校教授となった。菊池先生からウラニウムよりエネルギーを取り出す可能性について検討するよう要請を受け彦坂さんは蘊蓄を傾けて考え,原理的に可能だという結果を得て1944年11月に仁科博士や菊池先生ら原子核研究者が集まった学術研究会議原子核分科会で発表した。現在,高速増殖炉といわれている原子炉の原理とほとんど同じ内容だった。当時の乏しいデータによる計算だからさらに精密な実験データをとることが必要だということになり,敗色濃厚な日本では時間的な余裕が全く無いと,彦坂原子炉理論は日の目を見ないこととなった。

この論文は彦坂さんの学位論文として1945年5月に東北帝大に提出されたが7月の仙台空襲で焼失した。幸い手書きの写しが彦坂さんと共に数奇な旅順往復の旅をして1950年に再提出され学位が与えられた。彦坂さんはこの原子炉理論にも自信があったので戦争のため日本国内で手が付けられなかったことを大変残念に思っていた。

昨年はフェルミが原子炉を成功させて50年目だったので,日本原子力学会が彦坂論文を復刻し機関誌に載せて彦坂さんの業績を顕彰した。しかし彦坂さんは既に1989年3月27日に逝去され豊橋市老津町の太平寺に眠っておられる。

終わりに

執念

独創を生み研究を展開する原動力で最も重要なものは研究者の研究への執念である。研究者は順風下で研究をしているときより逆風で困難な状況にいるときのほうが時間的に長い。この逆風のときでも研究を進める源が執念である。

研究への執念についての興味あるエピソードがあるが,私に割り当てられた字数が超過しているので,またの機会に紹介することとする。

注

注1 Ernest Orlando Lawrence:1930年リヴィングストン博士と共に陽子加速器サイクロトロンを初めて作った。1939年ノーベル物理学賞を受けた。米国の原爆開発においてサイクロトロンの電磁石を使って天然ウラニウムからウラニウム235の分離をした。

注2 ホドスコープ:ホド-hodoの語源はギリシア語のhodosで道,スコープ-scopeの語源はギリシア語のskopionで観測,という意味であって,通り道・軌跡・飛跡を観測する装置のこと。

福井崇時教授はスパーク・チェンバーの発明その他の顕著な業績により1985年紫綬褒賞を受章された(編集部)