Accumu Vol.3

ほほえみのくに

湯下 秀樹

機上から見る夜のバンコックは,エメラルドグリーンに輝いていた。午後9時過ぎ,ドン・ムアン空港に到着した。この空港は,日本の狭くて混雑した空港と比べるとはるかに立派で,広大な空港施設は清潔でよく冷房が効いている。

空港の建物を一歩表に出ると,もわっとした熱気につつまれ,知らぬ間に汗でじとじとする。熱帯モンスーン気候のバンコックは雨季の最中だった。

私たちを乗せた旧式のバンは,空港から続く直線の道路を100キロ以上の速度でバンコック市内に向けて走った。車体が小刻みに震えるほどの速度に肝を冷やしていると,隣の車線を廃車寸前にみえるトラックが軽々と追い越して行く。その荷台を見ると5,6人の男が強風をまともに受けながらしがみついている。片側四車線の道路をどの車もあらん限りの速度で市内を目指して突き進んでいく。

バンコックは1782年,現ラッタナコーシン王朝の祖チャクリがラーマ一世として即位し都を置いたことに始まる。正式名称はクルン・テープ(天使の都)と言う。

バンコックは朝から強い日差しだった。日光が降ってくる広い空の下に,不揃いな家並が延々と続いている。そういった雑多な建物の間から,すらりと背を伸ばした熱帯の樹木が,ゆったりとした葉を広げている。年間平均気温が30度にも及ぶタイでは,人々は木陰の涼しさを求める。

アパートの屋上では女性たちが洗濯物を乾している。タイの女性は働き者だという定説があり,社会の様々な分野への進出もめざましい。もともとタイは男女平等の伝統文化を有していて,男女間にあまり明確な分業が見られない。こういった社会の特質をアメリカの文化人類学者ジョン・エンブリーは「ゆるやかな構造の社会」と呼んだ。

現在,バンコックは近代都市への脱皮を図ろうとしている。最新設備の空港,高速道路。市内の至る所に高層ビルが建設され,かつて市中に張り巡らされていた水路は埋められ,代わりに道路が造られた。繁華街では,日本でも馴染みのコンビニエンス・ストアやファーストフードの店を見かける。

その一方で近代化の弊害も顕著である。ひとつにはスラム化の進行。クロントイ地区に行くと,真新しい高速道路のすぐ傍にトタンや古板を重ねただけのバラックの群れが続いている。ただ,そこで遊ぶ子供たちの様子には暗さがなく,そばで立ち話をする大人たちにも笑いが見える。このスラム街からは表面上,あまり貧しさが感じられない。むしろ,他の地区に比べて,もっと強烈な生活感が漲っているという感じさえする。こういった印象を受けるのも「貧困はあるが飢餓はない」と言われる南国の,食物が豊富で廉価な気候風土のせいかもしれない。

弊害の二つ目として挙げられるのが,いわゆる交通戦争である。バンコックの道路事情は最悪でいつも自動車やバイクで溢れ,市の中心までの10キロメートルほどの道程に1時間半かかるほどの交通渋滞が普通である。渋滞に加えて交通事故による死亡者数も年々増加する一方で,社会問題になっている。

代替の交通機関の整備が望まれるところだが,河口デルタの柔らかい地盤が災いして地下鉄の開発も不可能とのことである。

様々な問題を抱えながらも,古いものと新しいものが混在する過渡期のバンコックには,他では見られない活気がある。

プラトゥーナムにはバンコックの台所と呼ばれる市場がある。道には屋台が立ち並び,色々な匂いをさせている。果物屋の店先は,緑や赤の原色の洪水で,マンゴー,パパイヤ,マンゴスチンといった南国の果物が所狭しと並べられている。剌の生えたラグビーボールのような果物がある。果物の王様ドリアンだ。鼻につんとくる強い臭いの果肉は口に含むとまったりとして珍味である。魚屋も日本では見られない魚を店先に並べている。鱗のきめの粗い40から50センチほどもある魚は,チャオプラヤ川で獲れたものだ。

チャオプラヤ川(メナム)は,全長650キロにも及ぶ,ゆるやかな流れの大河で,褐色の水を湛えバンコックを撫でるようにして流れている。ほとりには,世界一と名高いオリエンタル・ホテルがある。このホテルは,モーム,スタインベック,三島由紀夫が宿泊したことでも有名で,テラスから眺める夕陽を背景にしたチャオプラヤ川が美しい。対岸はトンブリという街でかつて都があった。ここには,暁の寺と呼ばれる寺院がある。三島由紀夫の小説の題名にもなった寺院で,バンコックから船で渡ると,天を剌すような石の塔が見えてくる。三島はこの塔を次のように表現している。

「塔の重層感,重複感は息苦しいほどであった。色彩と光輝に充ちた高さが幾重にも刻まれて,頂に向って細まるさまは,幾重の夢が頭上からのしかかって来るかのようである。」三島由紀夫(暁の寺)

バンコックを歩いていて驚くことがある。日本の企業の看板がやたらに多いことだ。日本の有名デパートもある。覗いてみると商品はもちろん陳列方法,店員の物腰までが日本とそっくりで日本にいる錯覚に陥りそうになる。自動車の7から8割までが日本車で,「経済侵略」という言葉の意味が痛感される。

1970年代,タイでは,日本製品不買運動が起こり反日感情が高まった。そういった運動の中心は学生たちだった。いつの時代も学生たちは歴史のある側面を担ってきたと言えるかもしれない。現在の学生たちの学ぶ環境を見るために,チュラロンコン大学を訪れた。バンコック王朝最高の名君と言われるラーマ5世の名を冠するこの大学は,バンコックの中心郡に広大な敷地を有している。瀟洒な校舎の建ち並ぶ緑の多いキャンパスはひっそりしていて,芝生の上で読書にはげむ学生の姿が見られた。ここだけはバンコックの喧噪とは無関係であるかのように静寂に包まれている。本を手にして歩く学生たちの顔は,この国の未来を担う者としての自信に満ちていた。

19世紀,近隣諸国が植民地化されて行くなかで,タイが独立を守り抜けた原因のひとつは,王室を中心とした伝統文化を確固として保持したことにある。しかも,その伝統文化のみに固執するのではなく,異文化に対しては寛容で状況に応じて柔軟にそれを取り入れたことにある。自国文化を保持する「剛」の側面と応変性に満ちた「柔」の側面を備えているタイ社会の特質を,社会学者赤木攻氏は「剛柔社会」と呼んでいる。

日本を始めとする海外資本の流入が激しい現在でも,タイ人は自国のアイデンティティを見失うことなく自国の伝統文化を誇りとしている。特に人々は王室を敬愛して止まない。食料品や日用雑貨の溢れる市場の雑踏のなかに,王室の方々の肖像画を売る店がさりげなくある。この国ならではの光景と言えるだろう。

「マイ・ペン・ライ」という言葉をしばしば耳にする。日常生活の様々な場面で用いられるこの言葉にうまい訳語は見あたらないが,何か事があった時,タイ人はくよくよせず楽天的に乗り切ろうとして,この言葉を使う。タイは楽天的で陽気な国民性を有すると言われる。実際,街で出会う人々の表情は明るい。タイ人は「サバーイ」(快適)であることに価値を置く。日本人のように綿密なスケジュールに縛られた生き方は,「自由」を意味する「タイ」の人々には理解しがたいことかもしれない。

バンコックに来てから,人なつっこい微笑みをよく見かけた。ホテルでは従業員が会釈よりも先に,微笑みで迎えてくれた。露店でクレープに似たものを焼いているのが珍しくて眺めていると,店の逞しそうなおばさんがはにかんで微笑んでくれた。いずれも,つくりものでない自然に生まれた微笑みであった。

タイは,仏教国である。修行僧の自力による解脱の成就に重点を置く,小乗仏教の国である。オレンジ色の袈裟に身を包んだ僧侶の姿をよく見かける。街角を歩む僧侶たちのみは威厳に満ちた顔つきで,めったに笑わない。タイ人は,かっとなる熱いこころ(ジャイ・ローン)を軽蔑し,冷静なこころ(ジャイ・ジェン)を美徳とする。僧侶の表情はその美徳を体現しているように思える。

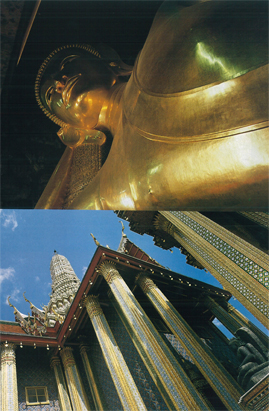

酷暑のなか,ワット・ポーを訪れた。この寺院は全長50メートル余りの巨大な仏陀の寝像があることで有名である。仏塔が林立する境内は熱でゆらゆらして眩い。涼しげな菩提樹の木陰をぬけて仏殿に入ると,薄暗い中にその黄金に輝く涅槃像はあった。ゆったりと横たわった顔はおだやかだった。涅槃像の背後は回廊となっており,金属の壷が並んでいる。そこに,信者が一枚ずつ銅貨を入れていく。そのため銅貨の澄んだ音が間断なく響き合い,涅槃像の後ろから音楽のように聞こえてくる。

ワット・プラケオ(エメラルド寺院)は最も格式の高い王立寺院で,1784年以来の建築様式をとどめている。門をくぐると,黄金色にそびえ立つ仏塔が目に入る。回廊の壁には鎧で身を固めた猿の怪物の壁画が描かれている。猿神ハヌーマンだ。インドの叙事詩「ラーマーヤナ」に出て来る怪物である。タイではインド的文化の影響が強い。民族舞踊も「ラーマーヤナ」から題材を採っている。

エメラルド寺院は,きらびやかで繊細なアラベスクが全面に細工されていて,見る者の目を奪う。緑。オレンジ。そして黄金。強い日差しを浴びてさらに強烈なまぶしさを帯びたそれらの色彩に囲まれていると,異次元に迷いこんだような気がしてくる。

本堂には,エメラルド色の石の仏像がある。そしてその顔は笑っている。やわらかい微笑みだ。神々しいと言うよりはむしろ人間臭さを感じさせる。それはバンコックの街角で見かけた人々の微笑みと寸分違わぬものに思えた。

非日常的な異次元に迷い込んで,その奥で出会った日常的な微笑み。それを見ているとほっとした気分になれる。

タイの人々が見せてくれた微笑みは,はにかみを含んだ内気な微笑みだった。しかし単なる照れ笑いとは違う。その微笑みの内気さは友愛と寛容に満ち溢れていた。

それはまた,つくりものでない自然な微笑みであった。しかし単なる素朴な感情の発露とは違う。それは自然に見えるまで洗練された文化的な表現である。

その微笑みの魅力を語ることは難しい。ただ,ひとつ言えるのはこのエレガントな微笑は,見る者をなぜか幸せな気持ちにさせてくれるということだ。