Accumu Vol.3

スーパーコンピューティングとシミュレーション天文学

松元 亮治

1.コンピュータシミュレーションとは?

昨年度NHKで放映された「銀河宇宙オディッセイ」という番組は現代天文学が明らかにした宇宙像を最新の映像技術を用いて視覚化することに成功して,たいへん評判になった。この作品の中で,コンピュータシミュレーションによる画像が,さまざまな場面で使用されていたことに気がつかれただろうか?

たとえば,星間ガスから星が形成されていく様子,超新星爆発,ブラックホールに吸い込まれていくガスの運動,膨張宇宙の中での銀河と銀河集団の形成などのシーンは,単に天文学者の想像を映像化したものではなく,自然界の基礎法則に従うガスや天体の運動を計算して作成されたものなのである。

シミュレーションという言葉は,もともとは「まねをする」という意味を持っている。飛行機の操縦訓練に使われるフライトシミュレータでは本物の飛行機で空を飛ぶかわりに,飛行機と飛行環境を模倣する装置を用いて訓練を行う。コンピュータシミュレーションでは,現実世界のモデルを,数式を用いて計算機の中に設定して実験を行うことになる。たとえば,飛行機やロケットを設計する際に,従来は模型を風洞という装置に入れて実験を行っていた。最近では空気の運動を記述する方程式(ナビエストークス方程式)を計算機で解くことによって,飛翔体のまわりの空気の流れをシミュレートし,その性能を評価するということが行われている。数値風洞とよばれるこの方式では,現実の空気や飛翔体のかわりに数値モデルを用いて実験が行われるわけである。

2.なぜスーパーコンピュータが必要か

数値シミュレーションという概念そのものは,コンピュータの誕生以前からあった。今世紀初頭の流体力学者,リチャードソンは気象力学の方程式を数値的に解いて気象予測を行うことを考え,計算尺や手動計算器を用いて計算を試みたが失敗に終わった。このような計算に必要な計算量を見積もってみれば,コンピュータの助けを借りずにシミュレーションを行うことは困難であることが理解できる。大気の運動のシミュレーションでは空間を多数の格子に分割して,それぞれの格子点での現在の気圧や温度,風向,風速などのデータから,それよりも少し後の状態を計算する。たとえば日本列島周辺の2000km四方の領域を10km間隔で分割し,さらに高度100mごとに10kmの高さまで分割すれば,全部で200×200×100=4000000個の格子点が必要になる。次の時間の値を計算するのに1格子あたり100回の四則演算を行い,1秒間隔で計算を進めていくものとすると1日後の値を計算するために4000000×100×864000=345600000000000回の計算が必要である。通常の大型計算機の計算速度は10MFLOPS(MFLOPSは計算速度の単位で1秒間に100万回の四則演算を行える速度)程度なので,1日後の天気予報に3456000秒,すなわち40日かかることになって,実用にはならない。数値風洞や数値天気予報のように現実の3次元世界のシミュレーションは,従来の大型計算機の数十倍の計算速度を持つスーパーコンピュータの登場によってはじめて実用的なものになったのである。

3.コンピュータの中の小宇宙

話を天文学の世界に戻そう。天体現象は地上では実現不可能な大きなスケールや強い重力,あるいは強い磁場のもとで生ずるため,物理学や化学で扱う現象のように,実験室でいろいろ条件を変えて実験してみるということができない。むしろ,宇宙そのものが,壮大な実験場であるといえる。このため,従来の天文学の研究では,さまざまな天体の観測データを集積し,これと理論モデルを比較することによって,モデルの正当性を検証するという研究方法がとられてきた。

ここで,コンピュータの発達によって天文学研究の新しい強力な手段として登場してきたのがコンピュータシミュレーションである。コンピュータシミュレーションでは計算機の中に星や銀河のモデルを設定して実験を行うことができる。たとえば,星の進化のシミュレーションでは星の質量や元素組成をかえて数値実験を行い,どのような場合に星が超新星爆発を起こして一生を終えるかといったことを明らかにすることができた。多数の恒星の集団である球状星団や銀河系の運動の研究でも,コンピュータシミュレーションで追跡することによって,ふたつの銀河が衝突したときに何が起こるか,膨張宇宙の中で銀河集団がどのようにして形成されていくか,といった実験が行われている。

コンピュータシミュレーションは計算機の中にいわばミニ宇宙を作りだして,その中でさまざまな実験を行うことを可能にしてくれる。コンピュータが未発達な段階では,たとえば星のように球対称なシステムしか扱うことができなかった。このような系では空間方向について1次元だけ考えればよいので,少ない格子点(たとえば100点)で意味のある実験結果が得られる。しかしながら,球対称近似が適用できない天体現象も多い。たとえば渦巻銀河における星や星間ガスの運動,星間雲から星が形成されていく様子,回転しながらブラックホールに吸いこまれていくガスの運動など,いずれも,2次元,3次元の計算が必要で,それぞれ少なくとも100×100,100×100×100の格子点が必要である。すでに見積もったように,このように多くの格子点を用いた計算には,きわめて高速な計算機を必要とする。計算機の性能が十分でない場合には少ない格子点による目の粗い計算しかできないために,得られる結果は,口径の小さな望遠鏡でみた天体像のように分解能の低い,ぼやけたものになる。計算機の性能が向上するとともに,より多くの格子点を用いたシミュレーションが可能になり,従来の分解能の低い計算ではとらえることのできなかった現象を計算機の中に再現できるようになってきたのである。

4.コンピュータシミュレーションの例

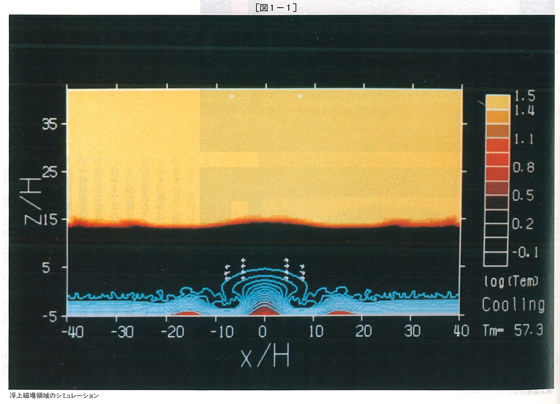

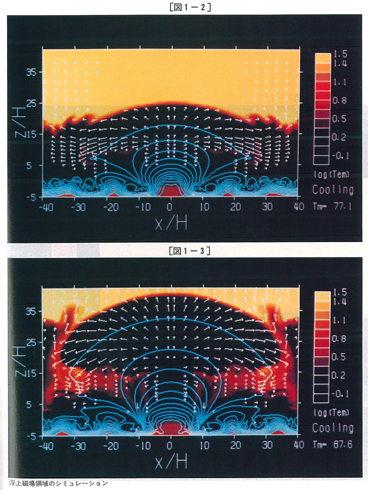

ここでは,一例として我々のグループが行っている,天体プラズマの電磁流体数値シミュレーションを紹介しよう。図1(1~3)に示したのは,太陽表面のシミュレーション例である。太陽活動が11年の周期を持っていることはよく知られている。活動の激しい時期には表面に多くの黒点があらわれ,また,フレアという爆発現象が起きて,オーロラや磁気あらしといった形で,地球にもその影響が及んでくる。このような太陽表面の活動現象は,太陽内部の対流層で,発電作用(ダイナモ)によって生成された磁場が,表面に浮上してくることによって生じていると考えられている。磁場が浮上するといってもイメージがわきにくいかもしれないが,水素やヘリウムのように軽いガスをつめた風船が大気中を浮き上がっていくのと同様に,磁束管中のガス密度がまわりよりも小さいと,浮力の作用を受けて,太陽大気中を浮上していくのである。このような磁束が太陽表面から顔を出した部分が活動領域のもとになる浮上磁場領域である。

図1は,このような浮上磁場領域をシミュレートした結果である。横軸は水平方向,縦軸が鉛直方向をあらわしており,目盛りの単位は200km,Z=0が光球面である。水色の実線は磁力線,色スケールが温度,矢印は速度分布をあらわす。黄色い部分は高温の太陽コロナである。時間が経過するにつれて,光球面の下の対流層におかれた磁束が光球面をつききって膨張していく。この過程では,「磁力線の一部を少し持ち上げると,ガスが磁力線に沿ってすべり落ちることによって軽くなった部分に浮力が働いて,その部分がさらに浮き上がる」という,一種の不安定性が起こっている。これはパーカー不安定性として知られているものである。浮上していく磁力線はループ状になるが,ここで注目してほしいのは,ループの根元付近で磁力線の間隔がしだいに狭くなっていることである。これは磁場が強くなっていっていることを示す。我々は,この部分が太陽黒点にほかならないと考えている。矢印で示されているように,ガスは磁気ループとともに持ち上げられたのちに,磁力線に沿って落下する。この上昇速度や落下速度は,太陽表面の浮上磁場領域で観測されているガスの上昇,落下運動とよく一致する。もう一つ興味深いのは,磁力線に沿って落下してきたガスが光球付近のガスとぶつかりあう部分に温度の高い領域が形成されていることである。これは,ガスが超音速で落下してくるために衝撃波が発生してガスを加熱しているためで,浮上磁場領域にみられるプラージュとよばれる明るい領域に対応していると思われる。このように,対流層からの磁束浮上というモデルにもとづくコンピュータシミュレーションによって,浮上磁場領域の多くの観測事実を説明することができた。

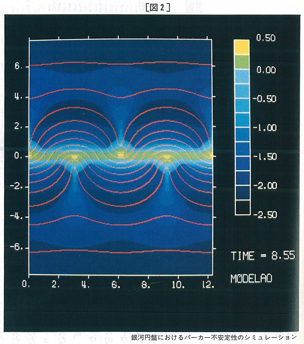

図2は銀河系におけるガスの運動をシミュレートした結果で,実線が磁力線,濃淡が密度をあらわす(図は円盤銀河の一部を横から見ている)。最初,水平方向を向いていた磁力線が銀河面を貫いて湾曲し,ガスは磁力線の谷の部分に集められる。パーカーは,こうして集められたガスによって星間雲が形成されると考えた。たとえばオリオン座における星形成の母体となっている巨大分子雲は,このメカニズムによって形成された可能性がある。さらに,シミュレーション結果は,この高密度領域の上に銀河面を垂直に長く延びた密度の高い領域ができることを示している。銀河面におけるガス分布を観測すると実際にこのような構造が見られ,シミュレーション結果は現実の銀河の姿をよく反映している。

5.超高速計算機への挑戦

すでに述べたように,コンピュータを用いて自然現象のシミュレーションを行うには高速かつ記憶容量の大きな計算機が必要で,常にその時代の最先端の計算機が利用されてきた。いや,むしろ,このような計算を行いたいという要求があって,高速計算機が設計され,計算機技術を推し進めてきたといったほうがよい。計算を高速化するには,素子を高速化する以外に,①多数の演算ユニットを並列に動作させる並列計算方式,②ひとつの演算が完了する前に次の演算を開始するようにするパイプライン方式,といった方式がある。前者の代表例が1970年頃にアメリカで開発されたILLIAC-Ⅳである。当時はまだLSIのような素子技術が未熟であったことと,並列計算に特有な問題(演算ユニット間の通信がボトルネックになることなど)のために,このプロジェクトは成功したとはいえなかった。この教訓から,現在の大部分のスーパーコンピュータは後者のパイプライン方式を採用している。これは,職人が製品をひとつずつ完成させていた手工業にかわって,ベルトコンベアを用いた流れ作業を行うことに相当し,従来の方式の数十倍の計算速度が得られる。パイプライン方式を採用したコンピュータは1980年頃に製品化され,大学の大型計算機センターなどでもこの方式によるスーパーコンピュータを利用できるようになった。従来のプログラムを少し手直しするだけで,計算速度が一挙に20倍になった感動を忘れることはできない。前節で紹介した我々のシミュレーションもスーパーコンピュータを利用して行ったものである。

現在のスーパーコンピュータの能力をもってしても,天文学のさまざまな問題を解決するには能力不足で,より性能の高い計算機が求められている。ひとつの方向として,ふたたび盛んになってきたのが並列計算機の開発である。この背景としては,LSI技術の進歩によって,演算ユニットをLSI化して大量生産することが可能になったこと,LSI化にともなって演算ユニットの信頼性が向上したことがあげられる。製品の例としては,コネクションマシンや日本で開発されたPAXなどがある。特に,後者は隣りあう格子点間の通信を高速化することに焦点を絞った設計になっていて,流体や電磁流体の計算に適した並列計算機である。

もう一つの動きとして,特定の問題に対応した専用演算回路を用いて計算を高速化することが試みられている。東京大学の杉本大一郎氏のグループでは,重力多体問題を解くための専用計算機を製作している。GRAPE(GRAvity PipE)と名付けられたこの計算機では,互いに重力を及ぼしあう多数の天体間に働く力を,専用回路を用いてパイプライン方式で計算する。重力多体問題のシミュレーションでは,この力の計算の部分がボトルネックになっているため,この部分を高速化するだけで,数値実験全体にかかる時間を大幅に短縮することができる。わずか20万円の予算で製作された試作機でも,スーパーコンピュータなみの速度が得られているという。今後は演算パイプラインを複数にして並列動作させることで,スーパーコンピュータよりも100倍速いテラフロプス(1TFLOPS=1012FLOPS)マシンにすることが計画されている。

6.未来に向かって

シミュレーション天文学は,まだ生まれたばかりの分野で,解決すべき課題も数多くある。最大の問題は,計算結果をどのように保存し,解析していくかということである。シミュレーションの結果として得られるデータ量は膨大なものである。1回のシミュレーションで1GBを超えるデータが出てくることもめずらしくない。これを,どのような記憶媒体に記録して保存するのが良いのであろうか? また,そのデータをどのように解析していけばいいのだろうか? シミュレーション結果の数値は,ちょうど天体観測を行った結果の生データに相当するもので,それを「制約」して意味のある結論を導く必要がある。よく行われるのが,結果をビデオアニメにする方法である。計算結果を視覚化することによって,結果を直観的に理解し,生データからだけでは見えてこなかったさまざまな現象に気付くことができる。しかし,3次元シミュレーションの結果を視覚化する方法は,まだ確立していない。この問題は,コンピュータグラフィックスの最新テーマでもあり,天文シミュレーションの結果を視覚化するために採用された方法がコンピュータグラフィックスの学会で発表されたりしている。

観測天文学に天文台が必要なのと同じように,シミュレーション天文学のためにも,専用の施設が必要である。そこでは,スーパーコンピュータと,GRAPEのような専用計算機,膨大なシミュレーション結果を保存するための補助記憶装置,シミュレーション結果を解析するためのグラフィックワークステーション,そして,ソフトウェア開発のためのワークステーション群といったものが,高速のネットワークで連結される。幸い,日本は計算機技術の面では世界のトップクラスにあるため,このような研究施設ができれば,世界のシミュレーション天文学をリードしていくことができるだろう。