Accumu 京都情報大学院大学初代学長 萩原 宏先生が永眠 学校葬・追悼式を挙行

追悼文

京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学 統括理事長 長谷川 亘

京都情報大学院大学 初代学長 萩原宏先生のご逝去に際し,学校葬・追悼式を挙行させていただきます。京都情報大学院大学ならびに京都コンピュータ学院,KCGグループを代表し,謹んで哀悼の意を表します。

日本の情報工学研究のパイオニアである萩原先生は,京都情報大学院大学が2004年4月,日本最初にして唯一のIT専門職大学院として開学した折,初代学長に就任されました。本学において,IT分野の高度専門職業人の育成に向け,ご尽力くださいました。2008年に学長を退任された後も名誉学長として,本学の運営を支え続けてくださいました。私ども本学関係者は,大きな柱を失ってしまいましたことを深く悲しんでおります。しかしながら,悲しみに暮れているばかりではいけません。萩原先生の尊いお教えを心に刻んで,教育機関としての社会的使命を果たし,社会貢献を継続していくため,さらなる努力を重ねていかなければならないと,一同誓いを新たにしているところでございます。

萩原宏先生は,1926年6月27日,石川県金沢市にお生まれになりました。1950年に京都大学工学部電気工学科を卒業された後,日本放送協会(NHK)にお入りになり,技術研究所において電子回路,情報理論,通信方式などの研究に従事されました。1957年,京都大学工学部にお移りになり,当時は社会であまり知られていなかった電子計算機(コンピュータ)の分野の開拓者の筆頭となられたのです。1958年には,京都大学の第一号機となる電子計算機(KDC-1)の開発を手掛けられました。トランジスタ,ダイオードなど半導体素子を使用して安定確実な動作を目標に開発を進め,トランジスタ回路の改良をはじめ,ハードウェアの信頼性向上に多大な貢献をされました。また,基本プログラムの開発にも従事されました。そして,1961年からは,マイクロプログラム制御,非同期方式の計算機の開発に着手されたのです。それが,日本のコンピュータの歴史を変えた「KT-Pilot」です。「KT-Pilot」は,我が国最初の本格的なマイクロプログラミング方式です。マイクロプログラムを可変にし,機械命令を目的に応じて変更可能にすること,回路の非同期動作による高速化,さらに磁性薄膜記憶の採用などにより,高速計算機を実現したのです。この成果を具現化したのが,「TOSBAC-3400」です。本学のKCG資料館(京都駅前校本館1階)に保存展示している歴史的にも偉大な名機です。「TOSBAC-3400」は,一般社団法人情報処理学会より2009年,「情報処理技術遺産」として全国第一号認定を受けています。

萩原先生は,「TOSBAC-3400」の開発を足掛かりに,アセンブラ,FORTRAN,ALGOL60のコンパイラの研究を進められるなど,コンピュータ処理の高速化に力を注がれ,第一人者として日本の大型計算機センター網の発展に尽くされました。同時に,京都大学大型計算機センターの設立や情報工学科の創設にも尽力され,現在の京都大学大学院情報学研究科の礎を築かれました。また,京都大学では名誉教授にも就任されました。このほか,ご自身が設立に携わられた情報処理学会の理事,副会長,会長を歴任され,さらには日本学術会議第16期会員に任命され,情報工学研究連絡委員会の委員長を務められました。学者・研究者としての著書も多数に及び,共著,分担執筆を含め22編,学会誌等の発表論文は75編にのぼります。先生は,日本の情報関連分野を常にリードしてこられたのです。

KCGグループにお越しいただいたのは,京都大学を停年退官され,龍谷大学理工学部の教授をお務めになった後のことでした。1995年に京都コンピュータ学院情報工学研究所を設立した際には,所長に就任され,教育研究に当たられました。萩原先生は,特に洛北校の工学系のカリキュラムの刷新に取り組まれました。京都大学工学部情報工学科のカリキュラムを参考とされ,本学院の従来の3年制の情報工学科のカリキュラムを改良してくださいました。そして,1996年4月から,初めての4年制の情報工学科と合わせ,3年制のコンピュータ工学科を開設する運びとなったのです。当時としてはまだ,他の多くの工学系大学でも取り入れられていなかった,ネットワークや言語理論,オンラインシステムやマルチメディア論,さらにはパターン認識や認知科学,人工知能やエキスパートシステムなどの専門科目を取り入れた新しいカリキュラムによって,学生たちに,最先端の知識・技術をより豊富に提供することができるようになりました。1996年度の学生便覧の情報工学研究所のコラムには,「情報工学研究所の監修のもと,専修学校で類を見ない4年制の情報工学科を開設し,カリキュラムや教員の面において,既存の4年制大学における情報関係学科より充実した学科とし,優秀な学生を輩出できるものと確信している」とのメッセージが掲載されています。本学院洛北校情報工学科は,1996年当時,親しみをこめて「萩原学校」と呼ばれていました。やがて2005年には,文部科学省告示にて,本学科は高度専門士の称号付与学科として認められることとなったのです。

また,萩原先生は,本学院情報科学研究所の上野季夫先生ご退任の後,再編により情報学研究所が設立された際,初代所長をお務めになりました。

さて,私どもKCGグループに大きな転機が訪れたのが2003年でした。4月に専門職大学院制度が施行され,私どもはIT分野における日本最初で唯一の専門職大学院「京都情報大学院大学」の創立に向け準備を開始しました。2003年11月1日には,国立京都国際会館で開催した京都コンピュータ学院創立40周年記念式典の席上,開学を宣言いたしました。翌2004年1月には文部科学省から設置認可を得て,4月に京都情報大学院大学を開学するに至りました。萩原先生は,大学院設置認可申請チームの先頭に立たれ,かつての教え子や後輩といった優秀な教員をご紹介くださいました。そして初代学長として,これまで日本にはなかったスタイルの大学院における教育,研究活動の推進に尽力されました。京都情報大学院大学は札幌,東京にサテライトを開設したほか,定員を当時の2倍とするなど発展を続け,多くの情報処理分野のリーダーを国内外に輩出しております。2012年10月発刊の『週刊東洋経済』では「成長度日本一」に挙げられるなど,外部の評価も高く,今後ますます社会貢献への期待が高まっていくと思われます。この基礎を打ち立ててくださいましたのが,萩原先生でした。

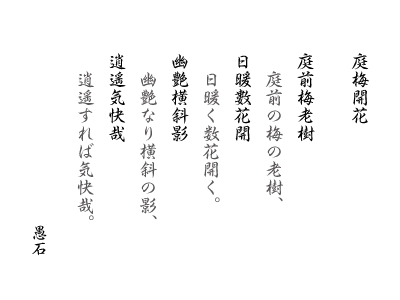

萩原先生はたいへん実直で温厚なお人柄で,人望も厚く,時代の先を読む見識の深さに周囲の研究者たちは敬服していました。また,漢詩も好まれ,京都大学に在籍されていたころから,勉強を始められたと伺っております。京都コンピュータ学院に着任されたときには,日中友好漢詩協会に所属されており,京都駅前校では一般教育科目のひとつである,漢詩の講義をされました。中国の古代からの漢詩について,その時代背景を踏まえて鑑賞しながら丁寧に解説してくださいました。また,先生は,愚石という雅号をお持ちで,KCGグループが発行している校友会機関誌『アキューム』の,1993年発刊の第5号に最初にご自作の漢詩を2首寄稿されて以来,ほぼ毎年新しい漢詩を投稿されていました。漢詩,特に近体詩においては作詩の規則がしっかりしています。かつて先生は,「それはちょうどコンピュータプログラミングと似たところがあります。規則に従って言葉を並べていくと,作品がおのずと出来上がるのです」とおっしゃっていました。コンピュータの言語理論は,漢詩の作詩においても共通の理論になり得るとの趣旨でおっしゃったのではないでしょうか。

先生が今から7年前,2007年発刊の『アキューム』第16号に,最後に投稿された作品を紹介させていただきます。

先生は,日中友好漢詩協会の副理事長もお務めになりました。妙心寺で開かれる毎月の漢詩の勉強会に出席され,ご自身の漢詩を披露されるとともに,会員の方々の作品の添削にも,たいへん熱心に取り組まれていました。先生は常々,自分で勝手に漢字を解釈しないで,必ず漢和辞典を参照しなさいと指導されていました。

2009年4月には,瑞宝中綬章を受章され,本学関係者一同,喜んでいたところでございます。引き続き,先生の大きなお力をお貸しいただこうと思っておりましたが,萩原先生にもう二度とお会いすることができないとは,いまだに信じられない思いでいっぱいであります。たいへん残念で,言葉も見つかりません。

萩原先生にご教授いただいたことは,本学の学生,修了生,教職員,関係者皆にとって永遠の誇りであります。未来永劫,そのご功績を伝えていかなければならないと決意しております。お教えを今後に生かしていくことが,先生のご恩に報いることになると考えております。

萩原先生,ありがとうございました。そして,本当にお疲れさまでございました。どうか,どうか,安らかにお眠りください。心よりご冥福をお祈り申しあげます。